计算机网络概述

计算机网络概述

计算机网络:是一个将分散的、具有独立功能的计算机系统,通过通信设备与线路连接起来,由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统。

计算机网络是互连的、自治的计算机集合。

互连通过通信链路互联互通

自治无主从关系

网络把计算机联系到一起,而互连网则把许多网络通过路由器连接在一起

internet指互连网,由连字可以注意到,是由各个不同的计算机网络连接在一起的,而Internet是指互联网,指全球最大的、开放的、由众多网络连接而成的特定的互连网

计算机网络的功能

数据通信:终端与终端之间的信息传递

资源共享:同一个计算机网络上的其他计算机可使用某台计算机的计算机资源的行为,可共享硬件、软件、数据。

分布式处理:多台计算机各自承担同一工作任务的不同部分Hadoop平台

提高可靠性 :替代机,一台计算机损坏用代替机替代

负载均衡 :在分布式处理的基础上,各计算机之间更亲密

计算机网络发展

第一阶段

美国国防部高级研究计划局(ARPA)设计一个分散的指挥系统

ARPAnet 阿帕网,但仅限于相同网络互联

internet(interconnected network)互联网实现不同网络互联,

Internet(因特网)1983年阿帕网接受TCP/IP选定为Internet为主要的计算机通信系统

第二阶段

1985年起,美国国家科字基金会NSF围绕6个大型计算机中心建设计算机网络,即国家科学基金网NSFNET。

从主干到地区到学校或公司,当接入量变大则会导致,不能很好控制各层网络,从而发展为ISP结构

第三阶段

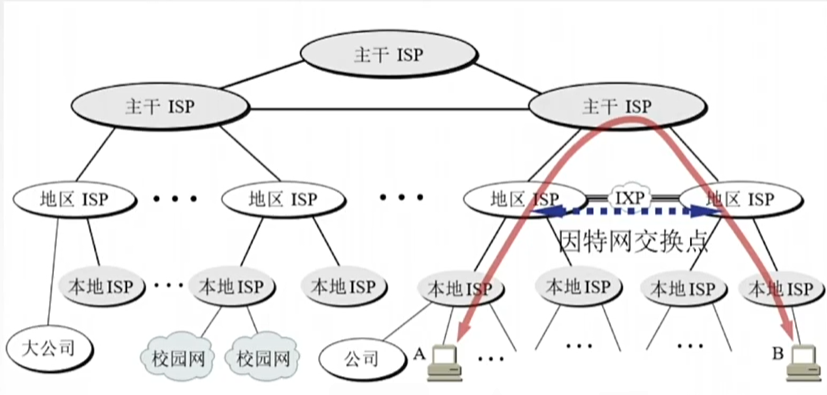

多次ISP结构

ISP: 因特网服务提供者/因特网服务提供商,是-一个向广大用户.综合提供互联网接入业务、信息业务、和增值业务的公司,如中国电信、中国联动、中国移动等。分为主干ISP、地区ISP和本地ISP。

当接入点过多还是会出现主机访问其他主机需要经过本地ISP,再地区ISP再主干ISP访问,由此生成了因特网交换节点IXP使地区ISP相互交换,减少路径,提快速度。

三个阶段可理解为,

第一阶段:从单个网络ARPRNET向互连网进行发展的阶段

第二阶段:建成了三级结构的互连网模式,三层结构为主干网、地区网、以及校园网(企业网)

第三阶段:形成多层次的ISP结构,由于各类公司的需求,互联网不仅限于大学和研究机构,但是如果全部由美国科学基金会管理又不显示,由此诞生了将主干网交给经营商管理

当端系统与端系统进行通信原则上需要三层 及先通过本地ISP在到地区ISP,最后连接到主干ISP再进行返回,但是为了研究如何更快速的进行转发分组,如何更有效的利用资源,由此互联网交换点IXP诞生,使得地区ISP与地区ISP之间用高速链路对等交换分组。IXP的结构复杂,由多个网络交换机组成,ISP再接到相应的端口上。

在

计算机网络的组成

组成部分:硬件,软件,协议(由硬件进行组装,软件使主机之间能实现信息共享和资源传递,协议使得规定传输数据如何封装,如何打包如何传输)

工作部分:

边缘部分,之一些端系统,如主机,服务器等等能传递信息的存在,端与端的通信是两个端系统进程间的通信,通信方式分为两种,一个C/S模式(client/sever),两个端系统存在服务与被服务的关系,相当于主机向服务器发送请求,再由服务器返回请求给接收端。B/S模式(browser/sever),相当于把主机换成了服务器。P2P模式(peer to peer)对等连接每一个端系统即是服务器又是被服务一方。

核心部分,指为边缘部分进行服务,如路由器等等

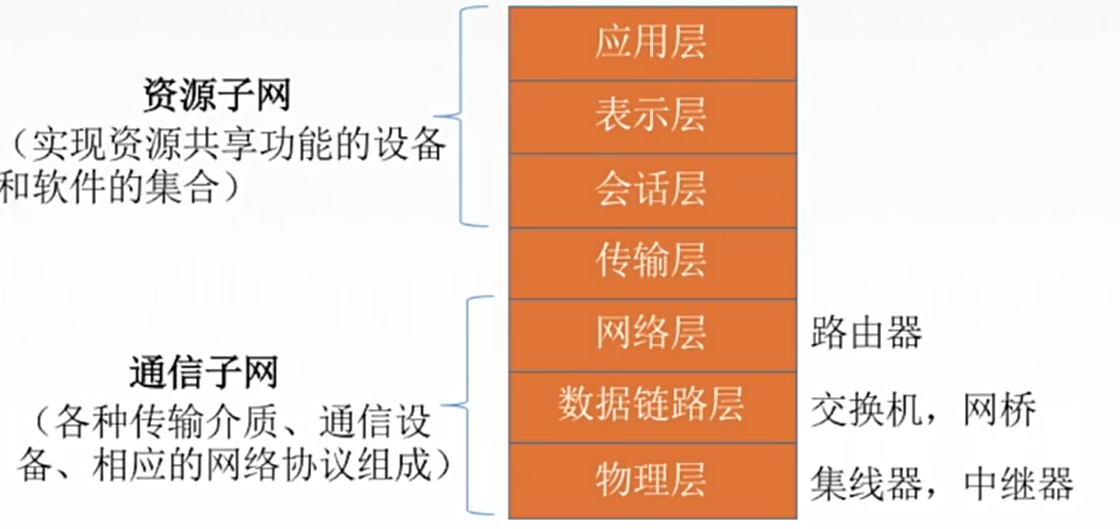

功能组成部分:

主要分为资源共享和数据通信,所以也分为通信子网和资源子网,实现数据通信,资源子网则实现资源共享以及数据处理

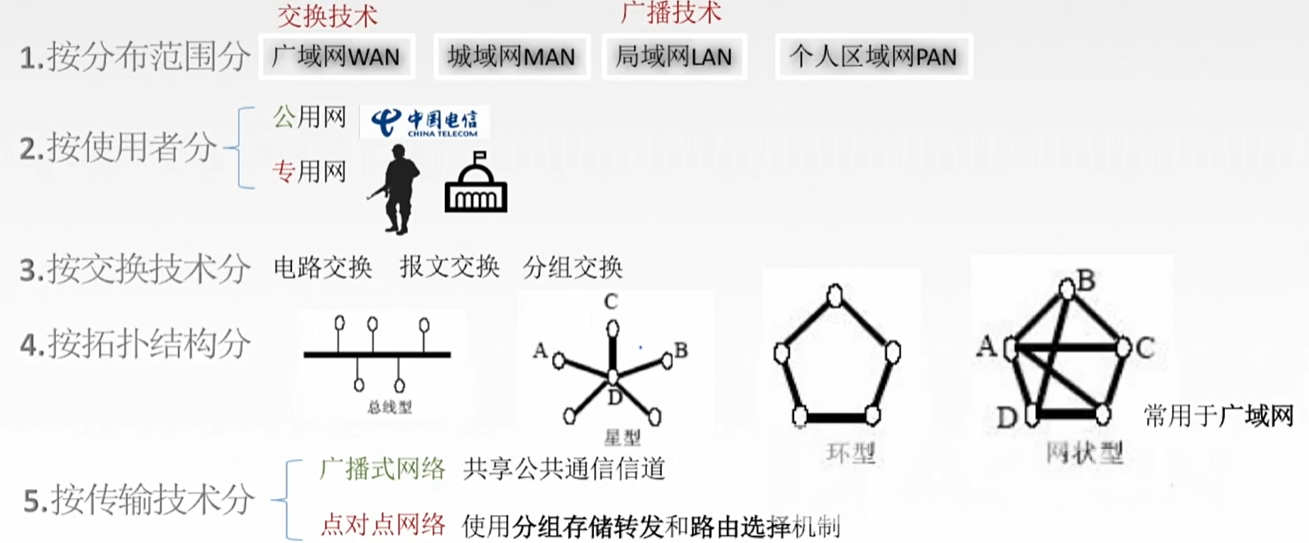

计算机网络的分类

报文交换和分组交换都采用存储转发发方式,只占用部分通讯线路,不像电路交换占全部线路计算机网络拓扑分类

计算机网络的拓扑结构指网络节点和链路之间的分布和互连形成的物理形状。

分类一:

星形拓扑结构:一种以中央节点为中心,把若干外围节点连接起来的辐射状互联结构。

优点:①易扩充②控制简单(中央节点实施对全网的控制)

缺点:①中央节点会成为系统的瓶颈②存在单点故障问题

适用场合:

传统场合:网络智能集中于中央节点的场合

新场合:在计算机从集中的主机系统发展到功能很强的微型机和工作站,以高速交换设备为中心的星形拓扑结构发展迅猛,应用也越来越广。

分类二:

环形拓扑结构:所有网络节点通过通信链路连接成一个闭合环,每个节点能够接受从一段链路传来的数据,并把该数据沿环送到另一端链路上。

链路可单向,也可双向

数据在环上的传送由分布式策略控制

优点:①通信链路长度比星形拓扑结构要短②可使用光纤③增加/删除结点容易;

缺点: ①任一结点或链路发生故障会导致全网故障,且故障检测和定位比较困难;

场合示例:IEEE802.5令牌环网记为采用拓扑的网络

分类三:

总线拓扑结构:采用一个共享信道作为传输介质,所有结点都通过相应的硬件接口直接连到被称为总线的传输介质上。

共享信道:任何一个站点发送的数据信号都沿着传输介质传播,并且能被其他站点接收

优点:①拓扑结构简单②无源线路、有较高的可靠性③便于扩充,便于节点的增加和删除;

缺点:①传输距离有限,通信范围受限制②故障诊断和隔离比较困难

场合示例:

早期的以太网采用总线拓扑结构的网络

现行的电缆因特网接入方案

分类四:

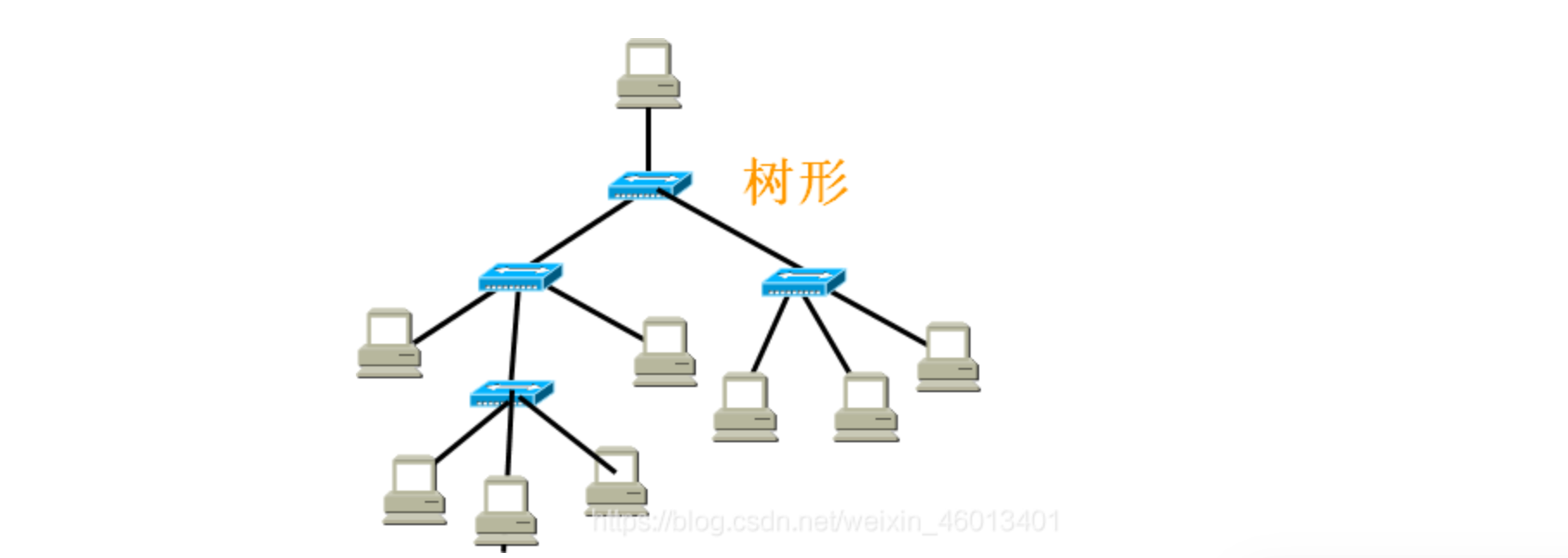

树形拓扑结构:

顶端是根结点,根节点下有分支,每个分支还可再带子分支。

根节点接收各网络结点发送的数据,然后再广播发送到全网。

优点:①扩展容易②管理简单、方便维护

缺点:①资源共享能力差②可靠性低,根节点是系统瓶颈

场合示例:军事单位、政府单位等上下界相当严格和层次分明的网络结构

分类五:

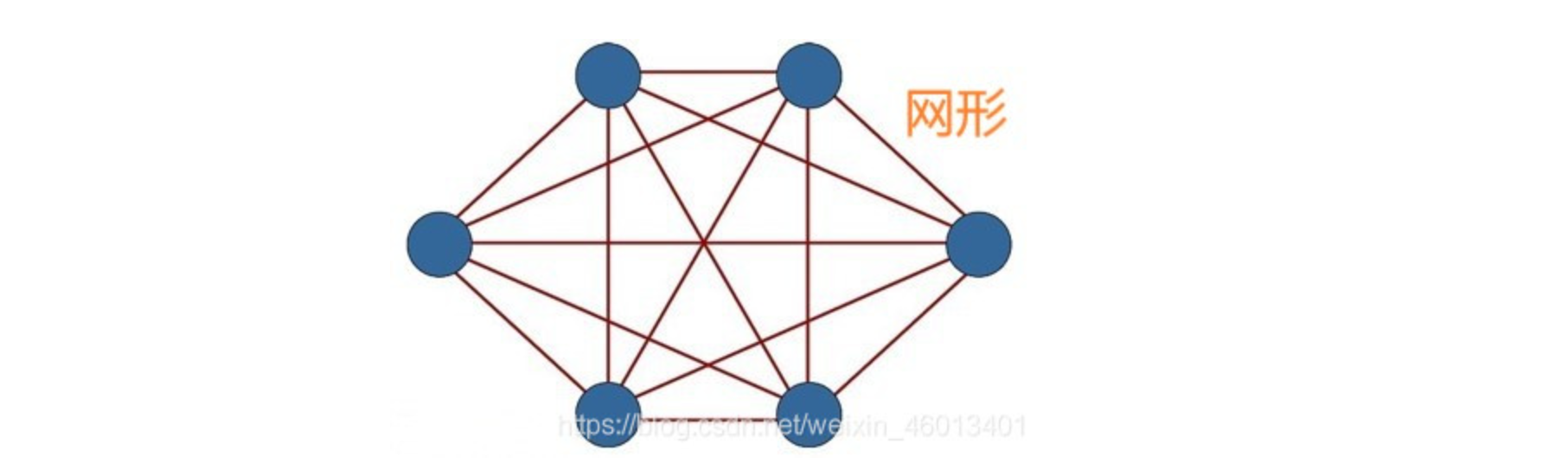

网形拓扑结构:各网络节点之间根据需要将通信线路互连,形成网状。

优点:①可靠性高:不受瓶颈问题和单点故障问题的影响;

缺点:①结构复杂、成本高②网络协议复杂

场合示例:

广域网中得到广泛应用

因特网

协议

1.1、协议的概念

协议,就是规则的集合。在网络中要做到有条不紊地交换数据,就必须遵守一些事先约定好的规则。 这些规则明确规定了所交换的数据的格式以及有关的同步问题。这些为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定称为网络协议(Network Protocol),它是控制两个(或多个)对等实体进行通信的规则的集合,是水平的。不对等实体之间没有协议。

1.2、协议的使用

比如用TCP/IP协议栈通信的两个结点,结点A的传输层和结点B的传输层之间存在协议,但结点A的传输层和结点B的网络层之间不存在协议。网络协议也简称协议。

1.3、协议的结构

协议由语法、语义和同步三部分组成。

语法规定了传输数据的格式。

语义规定了所要完成的功能,即需要发出何种控制信息、完成何种动作及做出何种应答

同步规定了执行各种操作的条件、时序关系等,即事件实现顺序的详细说明。

1.4、协议的功能

一个完整的协议通常具有线路管理(建立、释放连接)、错差控制、数据转换等功能。

接口

接口是同一结点内相邻两层间交换信息的连接点,是一个系统内部的规定。每层只能为紧邻的层次之间定义接口,不能跨层定义接口。在典型的接口上,同一结点相邻两层的实体通过服务访问点(Service Access Point,SAP)进行交互。服务是通过SAP提供给上层使用的,第n层的SAP就是n+1层可以访问第n层服务的地方。每个SAP都有一个能够表示它的地方。SAP是一个抽象的概念,它实际上是一个逻辑接口,和通常所说的两个设备之间的硬件接口是很不一样的。

3、服务

服务是指下层为紧邻的上层提供的功能调用,它是垂直的。对等实体在协议的控制下,使得本层能为上一层提供服务,但要实现本层协议还需要使用下一层所提供的服务。

上层使用下层所提供的服务时必须与下层交换一些命令,这些命令在OSI中称为服务原语。

OSI将原语划分为4类:

请求(Request):由被服务用户发往服务提供者,请求完成某项工作。

指示(Indication):由服务提供者发往被服务用户,指示用户做某件事情。

响应(Response):由被服务用户发往服务提供者,作为对指示的响应。

证实(Confirmation):由服务提供者发往用户,作为对请求的证实

(上面这四类有没有种很熟悉的感觉,像不像tcp的三次握手,哈哈)

这4类原语用于不同的功能,如建立连接、传输数据和断开连接等。有应答服务包括全部4类原语,而无应答服务则只有请求和指示两类原语。

注意,协议和服务在概念上是不一样的,首先,只有本层协议的实现才能保证向上一层提供服务,本层的服务用户只能看见服务而看不见下面的协议,即下面的协议对上层的被服务用户是不透明的。其次,协议是“水平的”,即协议在控制对等实体之间通信的规则。但服务是“垂直的”,即服务是由写成通过层间接口向上层提供的。另外,并非在一层内完成的全部功能都称为服务。只有那些能够被高一层实体“看得见”的功能才称为服务。

服务的分类

4.1、面向连接服务和无连接服务

在面向连接服务中,通信前双方必须先建立连接,分配相应的资源(如缓冲区),以保证通信能正常进行,传输结束后释放连接和所占用的资源。因此这种服务可以分为连接建立、数据传输和连接释放三个阶段。例如TCP就是一种典型的面向连接服务的协议。

在无连接服务中,通信前双方不需要建立连接,需要发送数据时可以直接发送,在每个带有目的地址的包(报文分组)传送到线路上,由系统选定路线进行传输。这是一种不可靠的服务。这种服务常被描述为“尽最大努力交付(Best-Effort-Delivery)”,它并不能保证通信的可靠性。例如IP、UDP就是一种无连接服务的协议。

4.2、可靠服务和不可靠服务

可靠服务是指网络具有纠错、检错、应答机制,能保证数据正确、可靠地传送到目的地。

不可靠服务是指网络只是尽量正确、可靠地传送,而不能保证数据正确、可靠地传送到目的地,是一种尽力而为的服务。

4.3、有应答服务和无应答服务

有应答服务是指接收方在收到数据后向发送方给出相应的应答,该应答由传输系统内部自动实现,而不由用户实现。所发送的应答可以是肯定应答,也可以是否定应答,通常在接收到的数据有错误时发送否定应答。例如文件传输服务就是一种应答服务。

无应答服务是指接收方收到数据后不自动给出应答,若需要应答,则由高层实现。 例如,对于www服务,客户端收到服务器发送的页面文件后不给出应答。

标准化工作

法定标准:由权威机构定义的正式的合法标准,OSI

事实标准:某些公司的产品在竞争中占据主流,时间长了,该产品中的协议和技术就成了标准。TCP/IP

性能指标

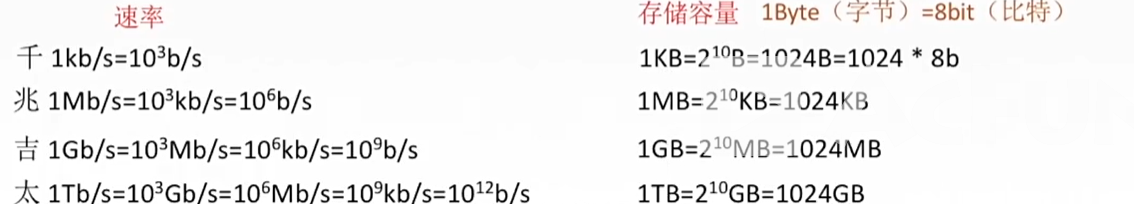

速率:

速率即数据率或称数据传输率或比特率 ,指连接在计算机网络上的主机子在数字信道上传送数据位数的速率

带宽:

(1) “带宽”原本指某个信号具有的频带宽度,即最高频率与最低频率之差,单位是赫兹(Hz)。

(2)计算机网络中,带宽用来表示网络的通信线路传送数据的能力,通常是指单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。单位是“比特每秒”,b/s, kb/s, Mb/s, Gb/s。网络设备所支持的最高速度

吞吐量:

表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量。单位b/s, kb/s, Mb/s等。

吞吐量受网络的带宽或网络的额定速率的限制。

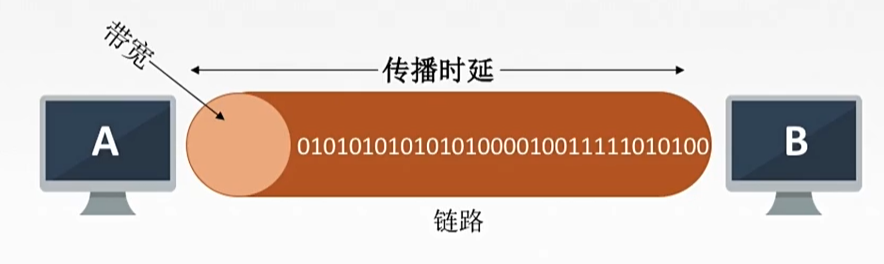

时延:

指数据(报文/分组/比特流)从网络(或链路)的一端传送到另一端所需的时间。也叫延迟或迟延。单位是s。

发送时延(传输时延)

数据从主机开始发送数据到线路上,从发送分组的第 一个比特算

起,到该分组的最后一个比特发送完毕所需的时间。

发送时延=数据长度/信道带宽(发送速率)

传播时延

取决于电磁波传播速度和链路长度

传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速率

排队时延

等待输出/入链路可用

处理时延

检错,找出口

时延带宽积

时延带宽积=传播时延*带宽

bit S b/s

时延带宽积又称为以比特为单位的链路长度。即“某段链路现在有多少比特”。容量

往返时延RTP

从发送方发送数据开始,到发送方收到接收方的确认(接收方收到数据后立即发送确认)总共经历的时延。

RTT越大,在收到确认之前,可以发送的数据越多。

RTT包括:往返传播时延=传播时延* 2,末端处理时间

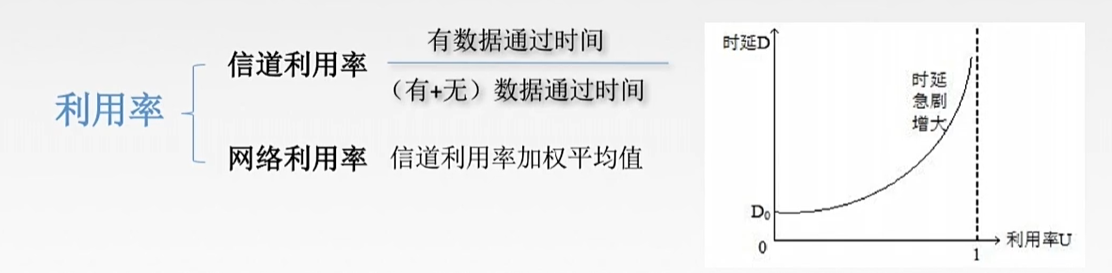

利用率

信道利用率,网络利用率

【推荐】编程新体验,更懂你的AI,立即体验豆包MarsCode编程助手

【推荐】凌霞软件回馈社区,博客园 & 1Panel & Halo 联合会员上线

【推荐】抖音旗下AI助手豆包,你的智能百科全书,全免费不限次数

【推荐】博客园社区专享云产品让利特惠,阿里云新客6.5折上折

【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell:AI 加持,快人一步