计算机网络 --第一章概述

第一章 计算机网络概述

1.1 网络

计算机网络由若干结点(node)和链接这些结点的链路(link)组成。网络的结点可以是计算机、集线器、交换机或路由器等。

网络把许多计算机连接在一起,而互联网则把许多网络通过路由器连接在一起。与网络相连的计算机常称为主机。

1.2 互联网发展的三个阶段

1.2.1第一阶段:从单个网络ARPANET向互联网发展的过程。

ARPANET是美国国防部1969年创建,单个分组交换网。所有要连接在ARPANET上的主机都直接与就近的结点交换机相连。

20世纪70年代中期,ARPA开始研究多种网络互联技术,导致了互联网络的出现,成为了现今互联网(Internet)的雏形。

1983年TCP/IP协议称为ARPANET上的标准协议,使得所有使用TCP/IP的计算机都能利用互联网相互通信。

1983年被人们看做互联网的诞生时间。

1990年ARPANET正式宣布关闭。

ps:

internet:(互连网)通用名词,泛指由多个计算机网络互连而成的计算机网络。

Internet:(互联网或因特网)则是一个专用名词,至当前全球最大的、开放的、由众多网络相互连接的特定互连网,它采用TCP/IP协议族作为通信的规则,前身为美国的ARPANET。

1.2.2第二阶段:建成了三级结构的互联网。 主干网、地区网和校园网(或企业网)

1985年起,美国国家科学基金会NSF围绕六个大型计算机中心建设计算机网络,及国家科学基金网NSFNET,这种三级计算机网络覆盖了全美国主要的大学和研究所,并且成为互联网中的主要组成部分。

1991年,许多公司接入互联网,美国互联网的主干网交给私人公司来经营,并开始收费

1992年,互联网上主机超过100万台

1993年,互联网主干网的速率提高到45Mbit/s(T3速率)

1.2.3第三阶段:逐步形成了多层ISP结构的互联网。

1993年,美国政府资助的NSFNET逐渐被若干商用的互联网主干网替代,而政府机构不再负责互联网的运营,这样就出现了:互联网服务提供者:ISP(Internet Service Provider),通常也叫做:互联网服务提供商。例如我国的:中国电信、中国移动、中国联通

互联网交换点 IXP :

主要作用即使允许两个网络直接相连并交换分组,而不需要再通过第三个网络来转发分组。

欧洲原子核研究组织CERN开发的万维网 WWW(world wide web)被广泛使用在互联网上

1.3 互联网的标准化

标准制定的过早,由于技术还没有发展成熟,会使技术比较陈旧的标准限值了产品的技术水平

标准制定的太迟,会使技术的发展无章可循,造成产品的互不兼容

1992年成立了国际性组织,叫做互联网协会(Internet Society ,ISOC),以便对互联网进行全面管理以及在全世界范围内促进其发展和使用。ISOC下有两个技术组织负责管理互联网有关协议的开发:互联网工程部 IETF(Internet Engineering Task Force )和互联网研究部 IRTDF(Internet Research Task Force).

1.4 计算机网络在我国的发展

1980年铁道部开始进行计算机联网实验

1989年11月,我国第一个公用分组交换网CNPAC建成运行

20世纪80年代后期,公安、银行、军队以及其他一些部分也相继建立了各自的专用计算机广域网

1994年4月20日,我国用64kbit/s专线正式连入互联网,同年5月,中国科学院高能物理研究所设立了我国第一个万维网服务器。同年9月,中国公用计算机互联网CHINANET正式启动。

中国五个规模最大的公用计算机网络有:

1.中国电信互联网CHINANET(原来的中国公用计算机互联网)

2.中国联通互联网UNINET

3.中国移动互联网CMNET

4.中国教育和科研计算机网CERNET

5.中国科学技术网CSTNET

1.5 计算机网络的类别

1.5.1 计算机网路的定义

计算机网络的精确定义并未统一,较好的定义是:计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的,而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的的。

1.5.2 几种不同类型的计算机网络

1.广域网WAN(Wide Area Network)广域网的作用范围通常为几十到几千公里。因而有时也称为远程网,广域网是互联网的核心部分,其任务是通过长距离运送主机所发送的数据。

2.城域网MAN(Metropolitan Area Network)城域网的作用范围一般是一个城市,可跨越几个街区甚至是整个城市,其作用距离约为5~50km。目前很多城域网采用的是以太网技术,因此有时也常并入局域网的范围进行讨论。

3.局域网LAN(Local Area Network)局域网一般用微型计算机或工作站通过高速通信线路相连(速率通常在10Mbit/s以上),但地理上则局限在较小的范围(如1km左右)。

4.个人区域网PAN(Personal Area Network)个人局域网就是在个人工作的地方把属于个人使用的电子设备用无线技术连接起来的网络,因此常称为我先个人局域网(WPAN Wireless PAN)

1.5.3 按照网路的使用者进行分类

1.公用网:电信公司(国有或私有)出资建造的大型网络。

2.专用网:某个部门为满足本单位的特殊服务工作的需要而建造的网络。如军队、银行网络。

1.6 计算机网络的性能

1.6.1 计算机网络的性能指标

1.速率:即数据的传送速率,也称为数据率或比特率。

2.带宽:在计算机网络中,带宽表示网络中某通道传送数据的能力,因此网络带宽表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的‘最高数据率’,一般指bit/s,比特每秒。

3.吞吐量:在单位时间内通过某个网络的实际的数据量。

4.时延:指数据(一个报文或分组)从网络的一端传送到另一端所需的时间。时延由发送时延、传播时延、处理时延、排队时延组成。

5.时延带宽积:时延带宽积 = 传播时延 * 带宽

6.往返时间RTT(Round-Trip Times)

7.利用率:信道利用率和网络利用率两种。

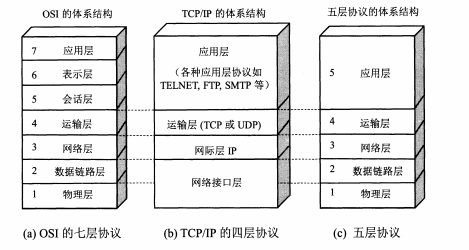

1.7 计算机网络体系结构

各层的功能与应用:

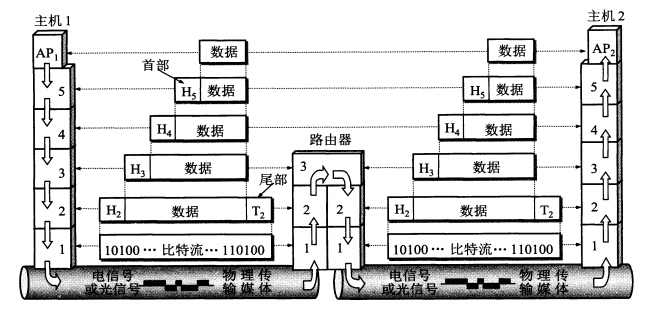

1.应用层(application layer)

应用层是体系结构中的最高层。应用层的任务是通过应用进程间的交互来完成特定网络应用。应用层协议定义的是应用进程间通信和交互的规则。互联网中的应用层协议很多,如域名系统DNS,支持万维网应用的HTTP协议,支持电子邮件的STMP协议等等。应用层交互的数据单元称为报文(message)。

2.运输层(transport layer)

负责向两台主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务。应用进程利用该服务传送应用层报文。所谓“通用的”,是指并不针对某个特定网络应用,而是多种应用可以使用同一个运输层服务。由于一台主机可同时运行多个进程,因此运输层有复用和分用的功能。复用就是多个应用层进程可同时使用下面运输层的服务,分用和复用相反,是运输层把收到的信息分别交付上面应用层中的相应进程。

运输层主要使用一下两种协议

(1)传输控制协议TCP(Transmission Control Protocol)---提供面向连接的、可靠的数据传输服务,其数据传输的单位是报文段(segment)。

(2)用户数据报协议UDP(User Datagram Protocol)---提供无连接的、尽最大努力的数据传输服务(不保证数据传输的可靠性),其数据传输的单位是用户数据报。

3.网络层(network layer)

网络层负责为分组交换网上的不同主机提供通信服务。在发送数据时,网络层把传输层产生的报文段或用户数据报封装成分组或包进行传送。在TCP/IP体系中,由于网络层使用IP协议,因此分组也叫做IP数据报,或简称为数据报。

注意:不要将传输层的“用户数据报UDP”和网络层的“IP数据报”弄混。此外,无论在哪一层传送的数据单元,都可以笼统的用“分组”表示。

网络层的另一个任务就是要选择合适的路由,使源主机传输层所传下来的分组能够通过网络中的路由器找到目的主机。

互联网使用的网络层协议是无连接的网际协议IP(Internet Protocol)和许多种路由选择协议,因此互联网的网络层也叫做网际层或IP层。

4.数据链路层(data link layer)

通常简称为链路层。在两个相邻结点之间传送数据时,数据链路层将网络层交下来的IP数据报组装成帧(framing),在相邻结点间的链路上传送帧(frame)。每一帧包括数据和必要的控制信息(如同步信息、地址信息、差错控制等)

在接收数据时,控制信息使接收端能够知道一个帧从哪个比特开始和到哪个比特结束。这样数据链路层在接收端接收到一个帧后,就可以从中提取出数据部分,上交给网络层。

控制信息还使接收端能够检测到所收到的帧中有无差错。如发现有差错,数据链路层就简单的丢弃这个出了差错的帧,以免继续在网络中传送下去白白浪费网络资源。如果需要改正数据在数据链路层传输时出现的差错(数据链路层不仅要检错,还要纠错),那么就要采用可靠传输协议来纠正出现的差错。

5.物理层(physical layer)

在物理层上所传数据的单位是比特,发送方发送1(或0),接收方应当收到1(或0)。因此物理层要考虑用多大的电压表示“1”或“0”,以及接收方如何识别出发送方所发送的比特。

数据在各层之间的传递过程