【报告】务虚笔记

务虚笔记

同学们大家好,接下来由我向大家推荐史铁生的《务虚笔记》

我的报告分为四部分。

书籍简介

首先是书籍简介。

务虚笔记是史铁生先生的首部长篇小说,于1996年发表在《收获》杂志上。它的行文优美、凝练,情感真挚、厚重,语言平实易读,虽然理解它的内容会让第一次读此书的读者感到有些无所适从。我个人意见是:读这本书不求在第一遍时读明白,可以多翻几遍。

那再来谈书名,务虚笔记,务虚是什么?我们都知道什么是务实,应有实事求是精神嘛。这里的务虚便是与务实相对。一件事发生了没有,得到的答案是真实的、实在的,我们的记忆在绝大多数情况+下会告诉我们:我干了什么,他又干了什么?但是本书致于务虚,它不求记忆中的真实,而求印象中的真实。

当我们回溯过往时,往往谈记忆,但史铁生却在他半自传式的作品中大谈印象,这似乎也是务虚的一个侧面。

《务虚笔记》曾入选改革开放四十年最具影响力小说,通过两位名家对于该作品的评价也能看出来这部语言平实不惊的作品对于读者的冲击力也相当之大。

内容概述

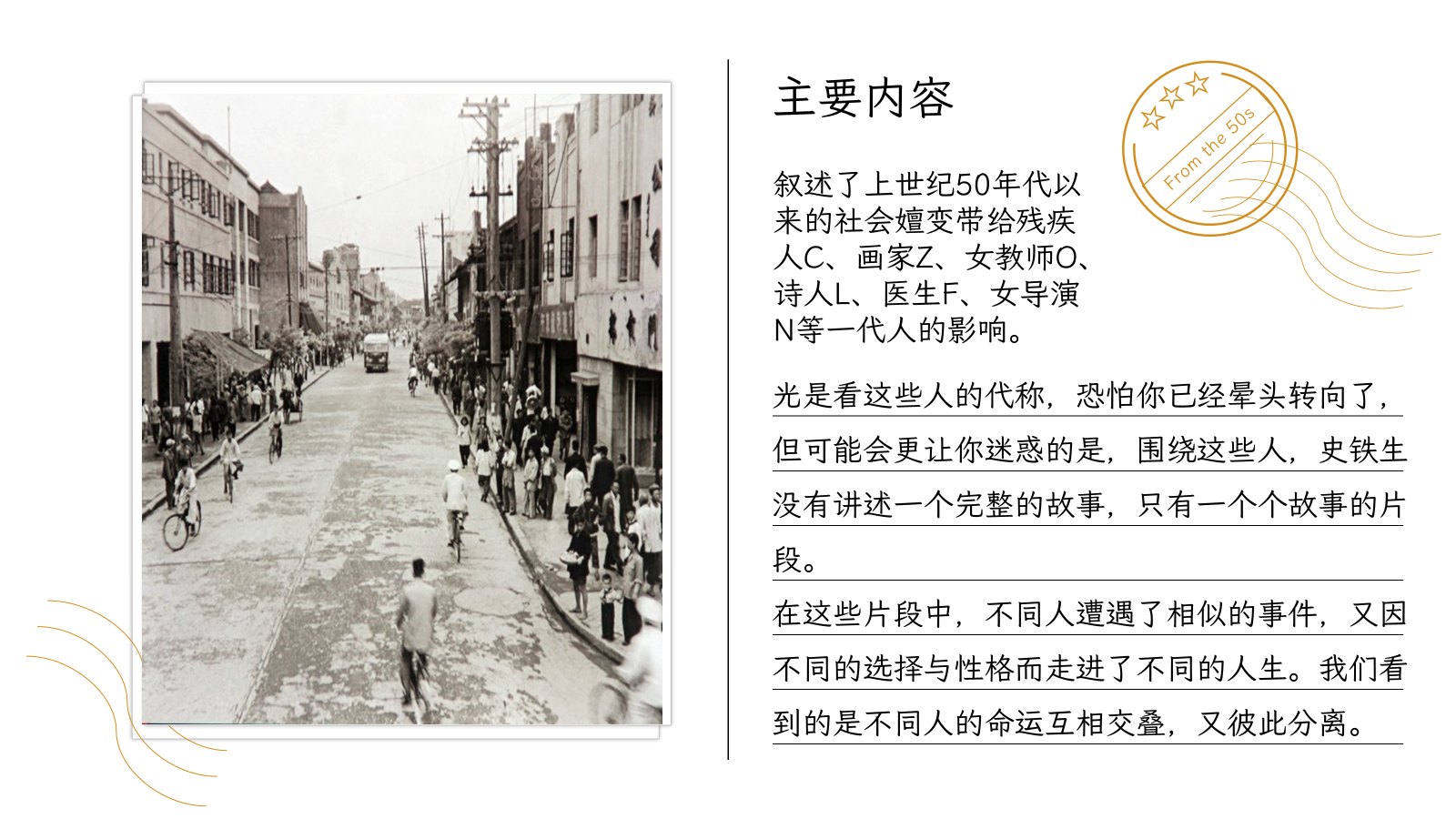

这部长篇小说的叙述了叙述了上世纪50年代以来的社会嬗变带给残疾人C、画家Z、女教师O、诗人L、医生F、女导演N等一代人的影响。

我一开始看这本书时,看到一堆代号确实有点晕,但是我感觉高中的记忆突然占了上风。不知道你们做阅读题时是不是脑子里第一反应是类似的东西。我想到的是代号使这个具体的人模糊了,而作者为什么不去把一个人写得具体,而却要他模糊呢?肯定是因为他不是想写单纯的一个人,而是写一类人。

所以我们看下一页,史铁生在《务虚笔记》里描绘的这些虚拟的人物,实际上就是一系列不同的类型的人生、一系列不同性格的人的人生。他讲的是一类性格的人的命运。

还有本书的另一个形式上的特色就是,它是由一个个“片段”构成的,全书有二十二章,每一张都是由数个故事片段构成的,读这本书就好像把这些片段拼拼凑凑,最后能推得一点作者在心魂里的《印象笔记》。

感悟

这本书的一个重点就是讲“命运的‘偶然性’”。

史铁生,大家都知道,他一生吃了不少命运的苦。

有人说,每一次进医院,史铁生的人生总要丢掉些什么。

21岁进医院,他失去了健全的双腿。

3年后,病痛再次发作,他不得不回北京治疗。出院后,他只能在轮椅上生活。

但命运没有就此放过史铁生,在他30岁的时候,他患上肾病,并因此不得不中断工作回家疗养。

47岁那年,肾病加重终致尿毒症,他不得不接受隔日一次的透析治疗。

史铁生的人生是不断被病痛纠缠、不断与病痛周旋的一生。偶然、意外像一朵乌云,一直笼罩在他的人生上空。

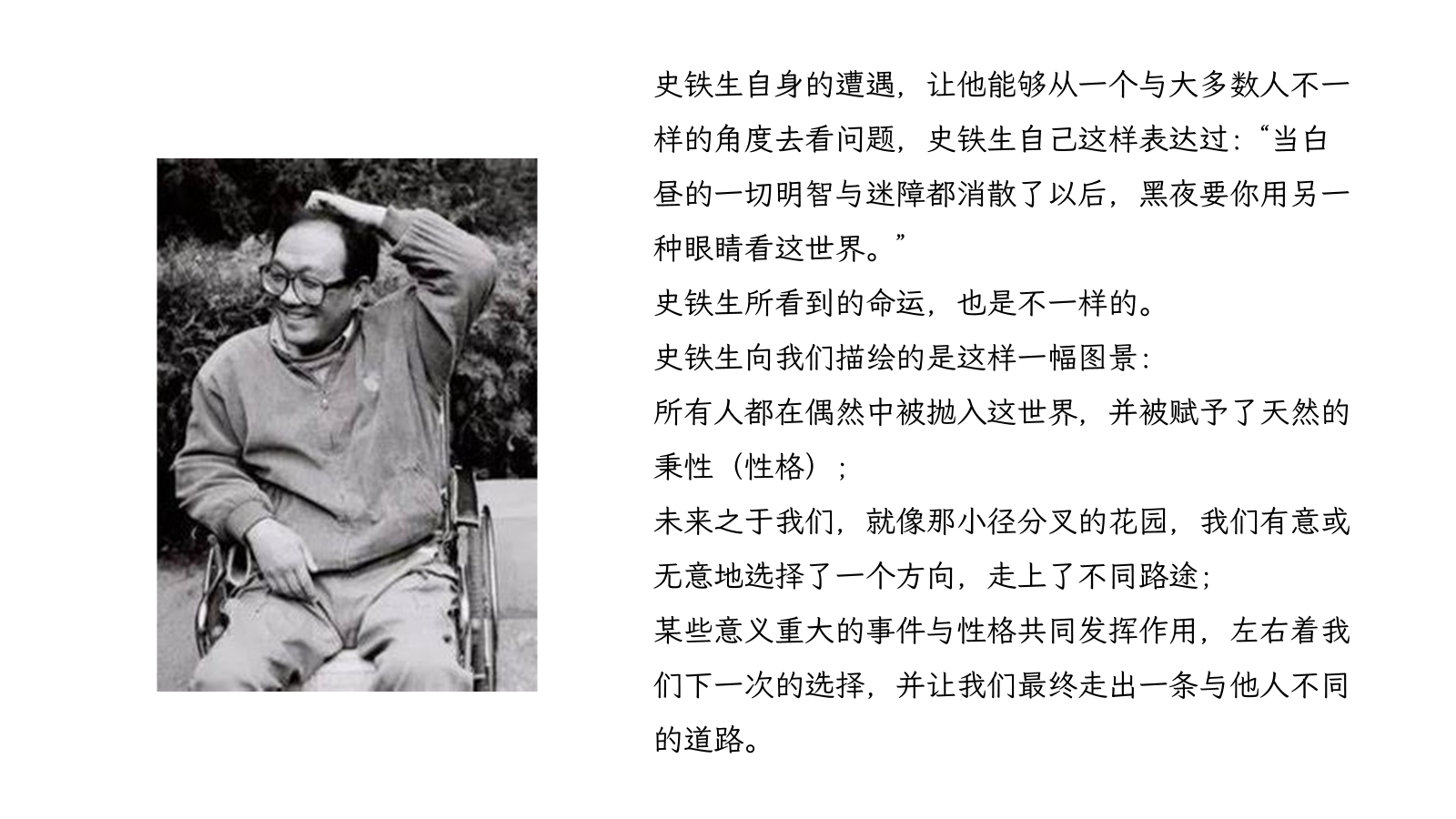

史铁生自身的遭遇,让他能够从一个与大多数人不一样的角度去看问题,史铁生自己这样表达过:“当白昼的一切明智与迷障都消散了以后,黑夜要你用另一种眼睛看这世界。”

史铁生所看到的命运,也是不一样的。

人们总是习惯于从一个结果出发,推断出一个似乎必然的原因。

但史铁生在《务虚笔记》里描绘的似乎是一个个分叉的小径,我们在世界的偶然性和自身性格的影响下,有意或无意地选择了一个方向,由此走出了一条特别的道路。

就像本书中的情节:

一个少年怀着喜悦与憧憬走进一幢美丽的大房子,去看望那个让他心动的女孩,但当他走进那幢房子后,却有可能遭遇不同的经历:

如果他走进房子找到了女孩,然后又在女孩的姐姐和母亲脸上看到了厌恶和嫌弃的神情,并为此心生怨恨,那么他就可能是画家Z;

如果他走进房子找到了女孩,虽然被女孩的姐姐和母亲厌恶,却丝毫不将这厌恶放在心上,只将全部的心思放在女孩身上,那么他就可能是诗人L;

如果他在那幢大房子迷路了、害怕了,并退却回来了,因而没有看到女孩的姐姐和母亲对他的嫌恶,那么他就可能是写作者“我”。

史铁生通过这些“如果……那么……”的结构让我们看到客观世界的偶然性和个体的主观选择如何左右着我们的人生。

思考

最后来一点小小的思考。

这本书是一个“半自传式”的小说,那么史铁生在哪里?

我们当然可以说残疾人C是作者的一个投影,可残疾人C就完全是作者了么?

大家学课内文章时老师可能讲到,鲁迅文章里的迅哥、“我”都不完全是鲁迅,所以它们都是小说,小说是虚构的。

我们来看最后一章里作者的话,“我是我印象的一部分,而我的全部印象才是我”。整部《务虚笔记》都是作者写下的“印象的真实”,所有的人物都是作者的印象,这些印象的总和就是作者的心魂。

谢谢大家。

推文

李思远同学负责史铁生先生所著长篇小说《务虚笔记》的介绍。他首先为同学们简单介绍了本书,并通过名家对本书的评价向同学们推荐此书;之后概述了本书内容,以及众多结构上的特色;接着引出了本书的一个核心思想————命运的偶然性,他围绕书中的情节、史铁生先生的命运并结合普世观点,为同学们详细阐述了史铁生先生所想表达的这个“偶然性”;最后,结合本书“半自传式”的特点,李思远同学引导同学们进一步地思考“史铁生在哪里”,在激发同学们阅读兴趣与深度思考的渴望之余,也让同学们体会到了散文和小说的文体之别。之后的发言环节中,一位同学表示:(报告)激发了他对《务虚笔记》的阅读兴趣,希望能探究本书中的哲学思想。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号