第一章概论

1、计算机网络在信息时代中的作用

三网融合的“三网”是指电信网络、有线电视网络和计算机网络。

计算机网络提供的功能包括连通性(信息交互)和资源(信息,软件硬件)共享。

2、因特网的概述

(1)网络的网络(计算机网络的概念)

网络是把许多计算机物理设备连接在一起,通过软件完成网络信息的交互。而因特网把许多网络连接在一起实现信息交互。

(2)因特网发展的三个阶段

(3)因特网的标准化工作

①标准组织

因特网的制定组织:因特网协会(Internet Society,ISOC);协议开发技术组织:IAB因特网工程部IEIF,因特网研究部IRTF。

②标准的制定

所有的因特网标准都是以RFC(Request For Comments)的形式在因特网上发表的。

制定阶段:因特网草案,建议标准(RFC),草案标准(RFC),因特网标准(RFC)。

3、因特网的组成

重点

①因特网的组成

②主机的连接方式

③通信方式

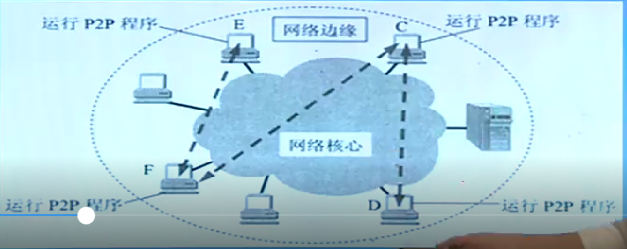

因特网的拓扑结构可以划分为以下的两大块:边缘部分由所有连接在因特网上的主机组成用来进行通信(传送信息、音频或视频)和资源共享;核心部分由大量网络的路由器组成提供服务的(提供连通性和交换)。

(1)因特网的边缘部分

边缘是指因特网上的所有主机。计算机之间的通信是指“主机A的某个进程和主机B上的另一个进程进行通信”。

①通信方式

网络边缘的通信方式分为两类:客服——服务器方式(CS),对等方式(P2P)。

②客户——服务器模式

通信模式

客户和服务器是服务和被服务的关系。客服是服务请求方,服务器是服务方

通信特点

客户程序:通信时主动向服务器发起通信(知道服务器地址),不需要特殊的硬件和操作系统。

服务器程序:提供专门的服务,一直运行被动地同时接受多个客户的服务请求(不知道对方地址),需要强大的硬件和操作系统。

③对等连接方式(P2P)

通信模式

两个主机都运行了对等连接软件(P2P软件),它们就可以进行平等的、对等连接通信。

通信特点

对等的每一个主机即是客户又是服务器

(2)因特网的核心部分

向网络边缘中的大量主机提供连通性。关键构件是路由器。提供方式:电路交换,报文交换,分组交换

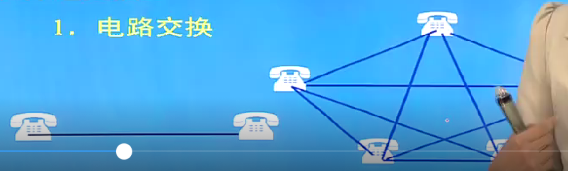

①电路交换

必须经过“建立连接(占用通信资源)一通话(一直占用通信资源)一释放连接(归还通信资源)”三个步骤的交换方式称为电路交换。通话的两个用户始终占用端到端的通信资源。

整个报文的比特流连续地从源点直达终点,好像在一个管道中传送。

②报文交换

要发送的整块数据成为一个“报文”。通过路由转发。

整个报文先传送到相邻的结点全部存储后查找转发表,转发到下一个结点。

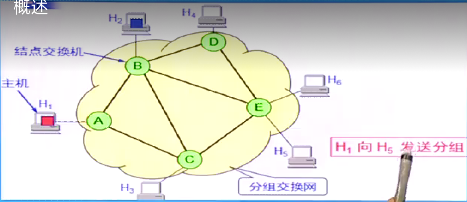

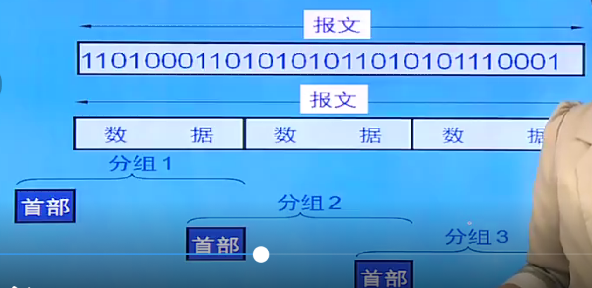

③分组交换

分组交换技术采用存储转发的方式,把报文划分成一个个更小的等长的数据段。

单个分组(这是只是报文的一部分)传送到相邻的节点,存储下来后查找转发表,传法到下一个结点。

注:首部的作用是记录报文的来源与所到之处(若用分组交换,则还记录是在较长报文中的位置)

优点:

高效,动态分配传输带宽,逐段占用通信链路

灵活,以分组为传送单位和查找路由

迅速,不必先建立连接就能向其他主机发送分组;充分使用链路的带宽

可靠,完善的网络协议。自适应的路由选择协议使网络有很好的生存性

4、计算机网络在我国的发展

5、计算机网络的类别

(1)计算机网络的定义

计算机网络的最简单的定义是一些互相连接的、自治的计算机的集合。这里“自治”的概念即独立的计算机,它有自己的硬件和软件,可以单独运行使用,而“互相连接”是指计算机之间能够进行数据通信或交换信息

(2)计算机网络的分类

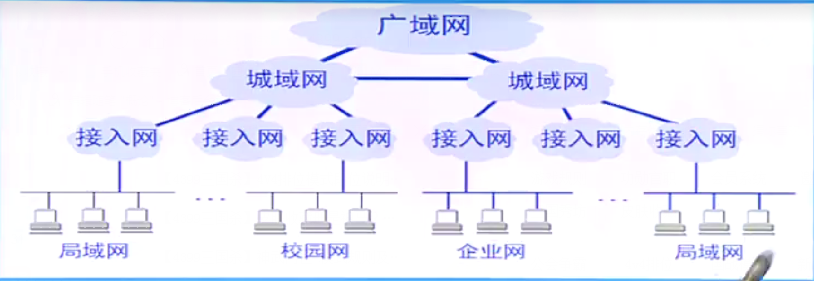

按作用范围分为广域网、城域网、局域网、个人区域网

按使用者分为:公用网、专用网

特殊功能:接入网

①广域网

广域网的作用范围通常为几十里到几千里,连接广域网各结点交换机的链路一般都是高速链路,具有较大的通信容量。

②城域网

城域网的作用范围一般是一个城市,其作用距离约5~50 km。

③局域网

局域网一般用微型计算机或工作站通过高数通信线路相连(速率通常在10Mb/s以上),但地理上则局限在较小的范围(如1 km左右)

④个人区域网

个人区域网就是在个人工作的地方把属于个人使用的电子设备(如便携式电脑等)用无线技术连接起来的网络,因此也常称为无线个人局域网WPAN(Wireless PAN),其范围大约在10 m左右。

⑤公用网

公用网(public network)这是指电信公司(国有或私有)出资建造的大型网络

⑥专用网

这是某个部门、某个行业为各自的特殊业务工作需要而建造的网络

⑦接入网

接入网是从某个端系统到另一个端系统的路径中,由这个端系统到第一个路由器(也称为边缘路由器)之间的一些物理链路所组成。

6、计算机网络的性能

(1)计算机网络的性能指标

①速率

计算机网络上在数字信道上传送数据的速率,也成为数据率(data rate)。

②宽带

网络带宽表示在单位时间内从网络的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。

③吞吐量

吞吐量(throughput)表示在单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的数据量

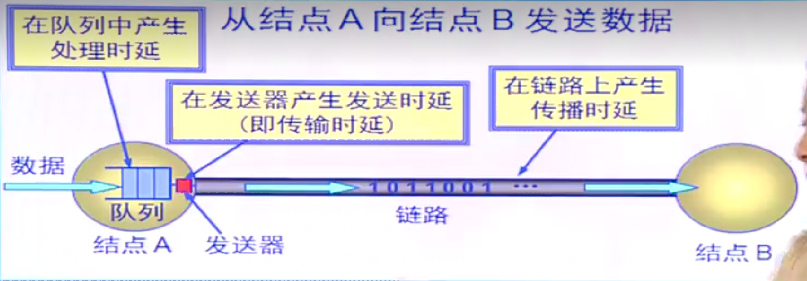

④时延

时延(delay或latency)是指数据(一个报文或分组,甚至比特)从网络(或链路)的一个端传送到另一端所需的时间

发送时延

主机或路由器发送数据帧所需要的时间就是从发送数据帧的第一个比特算起,到该帧的最后一个比特发送完所需的时间

传播时延

电磁波在信道中传播一定的距离需要花费的时间

处理时延

主机或路由器在收到分组时要花费一定的时间进行处理

排队时延

分组在进入路由器后要先在输入队列中排队等待处理。排队时延的长短往往取决于网络当时的通信量

总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

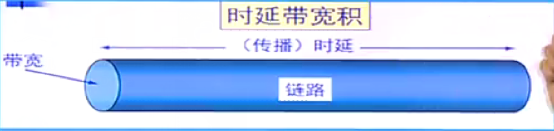

⑤时延带宽积

把传播时延带宽——相乘,就得到另一个很有用的度量:传播时延带宽积,即:

时延带宽积=传播时延×带宽

注:时延带宽积是单位时间内传播的数据量

⑥往返时间

从发送方发送数据开始,到发送方收到来自接收方的确认总共经历的时间

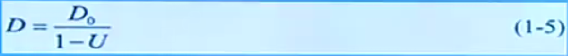

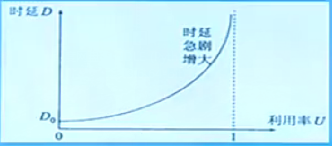

⑦利用率

信道利用率

信道利用率指出某信道有百分之几的时间是被利用的(有数据通过)

网络利用率

网络利用率则是全网络的信道利用率的加权平均值。信道利用率并非越高越好

Do表示网络空闲时的时延,D表示网络当前的时延。U是网络的利用率,数值在0到1之间。当网络的利用率达到其容量的1/2时,时延就要加倍。

(2)计算机网络的非性能指标

费用、质量、标准化、可靠性、可拓展性和可升级性、易于管理和维护。

⑦计算机网络体系的结构

计算机网络体系结构的形成

将复杂的计算机网络,转化成各个小部分

协议与划分层次

我们把计算机网络的各层及其协议的集合,称为网络的体系结构(architecture)。

网络协议主要有以下三个要素构成:

语法,即数据与控制信息的结构或格式

语义,即需要发出何种控制信息,完成何种动作以及做出何种响应

同步,即事件实现顺序的详细说明

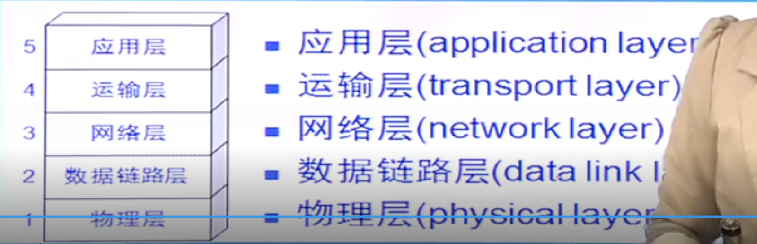

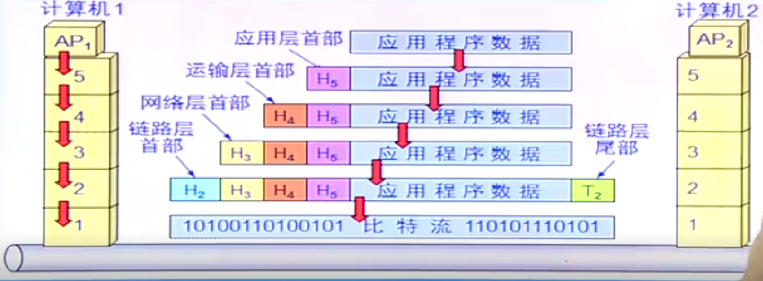

(3)具有五层协议的体系结构

OSI的七层协议体系结构,TCP/IP是一个四层的体系结构。学习计算机网络的原理往往采用取折中的方法,即综合OSI和TCP/IP的优点,采用一种只有五层协议的体系结构

注:该图是边缘部分的体系结构

①

功能:应用层的任务是通过应用进程间的交互来完成特定网络应用

代表协议:HTTP、SMTP、FTP

②

功能:运输层的任务是负责向两个主机中进程之间的通信提供通用的数据传输服务

代表协议:传输控制协议,用户数据报协议

数据传输单位:用户数据报

③网络层

功能:网络层负责为分组交换网上的不同主机

提供通信服务。在发送数据时,网络层把运输层产生的报文段或用户数据封装成分组或包(packet)进行传送。网络层的另一个任务就是要选择合适的路由,使源主机运输层所传下来的分组能够通过网络中的路由器找到目的主机

代表协议:IP

数据传输单位:分组、包

④数据链路层

功能:在两个相邻结点之间传送数据时数据链路层将网络层交下来的IP数据报组装成帧(flaming),在两个相邻结点间的链路上传送帧(flame)

数据传送单位:帧

⑤物理层

在物理层上所有上传数据的单位是比特

(4)实体、协议、服务和服务访问点

实体(entity)表示任何可发送或接受信息的硬件或软件进程

协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合

在协议的控制下,两个对等实体间的通信使得本层能够像上一层提供服务

要实现本层协议,还需要使用下层所提供的服务

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号