一种基于体验的数字游戏学习方法来提高学生的学习动机和学习策略

一种基于体验的数字游戏学习方法来提高学生的学习动机和学习策略

一、研究问题

(1) 使用体验式数字游戏学习的学生对《论语》的学习动机是否比使用传统技术强化学习方法的学生表现出更高的学习动机?

(2) 使用体验式数字游戏学习的学生对《论语》的学习策略是否比采用传统的技术强化学习方法的学生表现出更好的理解?

(3) 使用体验式数字游戏学习的学生与使用传统技术强化学习方法学习的学生是否表现出不同的学习成绩?

(4) 学生在学习《论语》过程中对体验式数字游戏的技术接受程度如何?

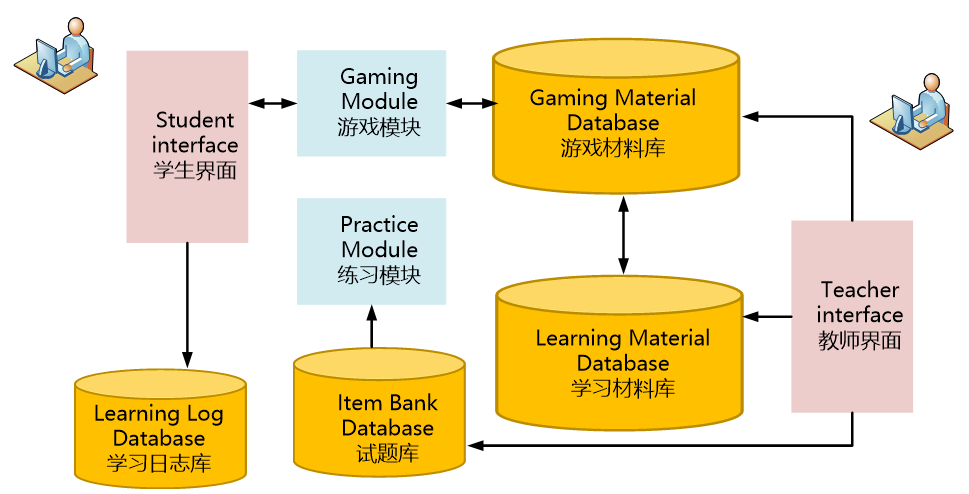

二、系统设计

协同游戏系统的结构

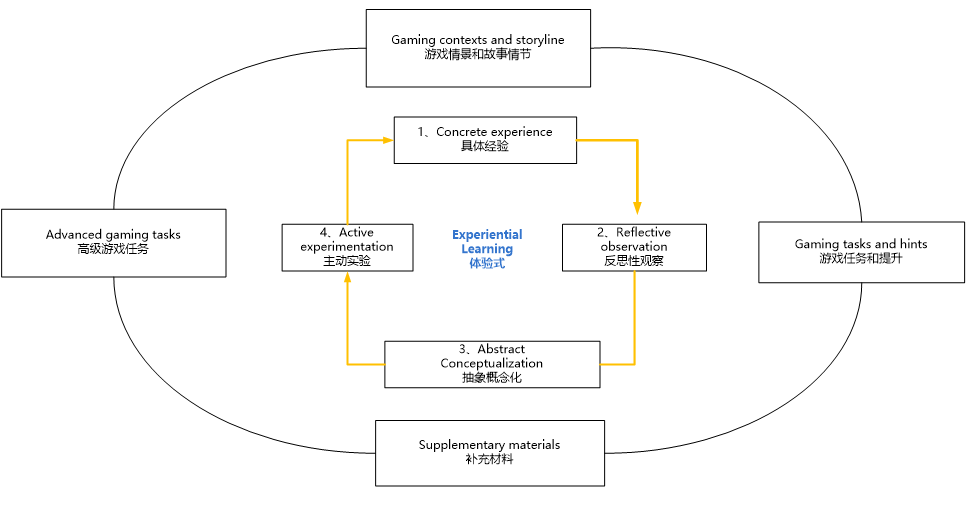

基于体验学习的游戏设计

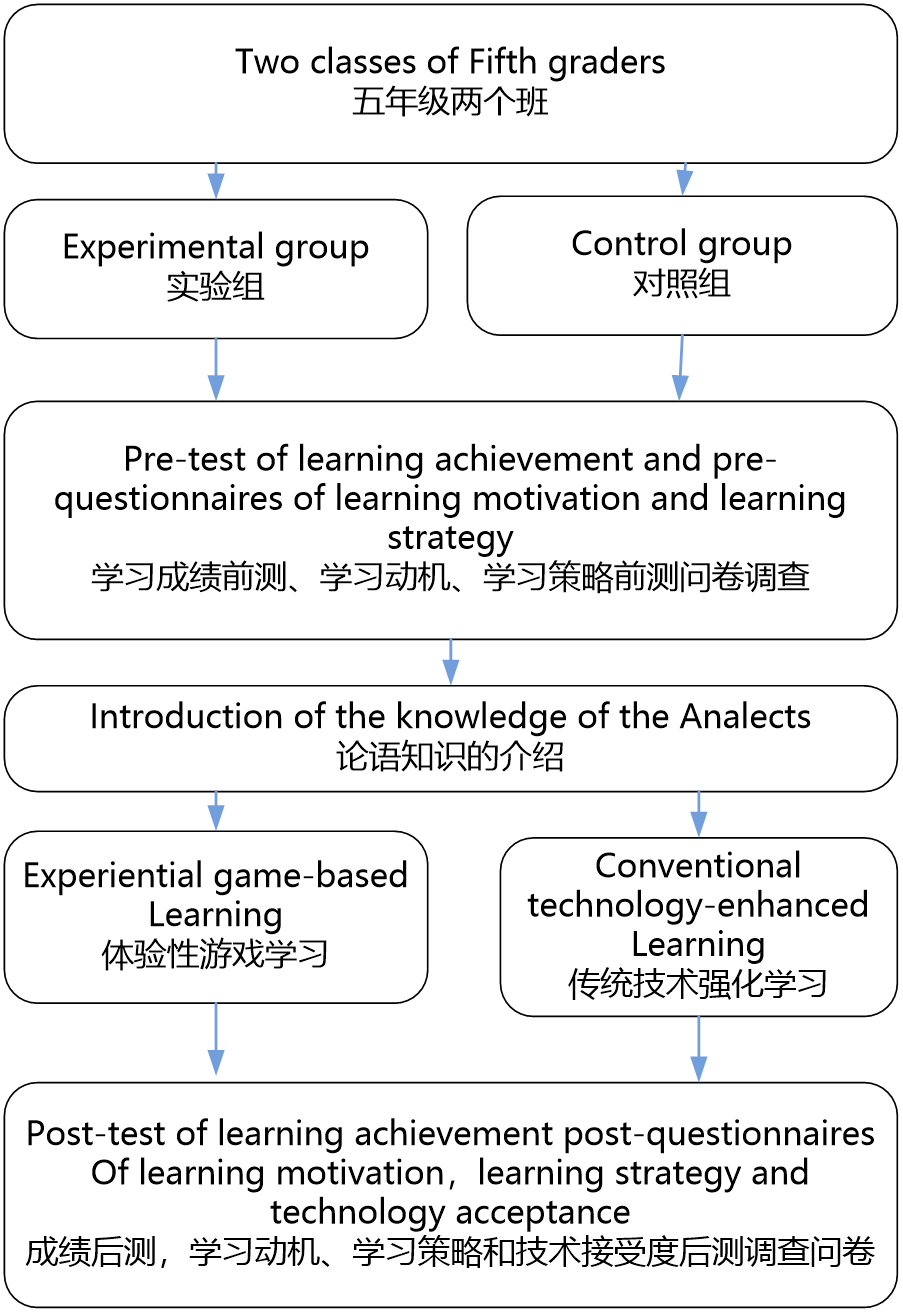

三、实验设计

3.1 实验对象

实验对象是来自台湾一所小学的五年级学生,两个班共49人,分别是实验组和对照组,实验组有25人,男生14,女生11人;对照组共24人,男生13人,女生11人。

3.2实验流程

实验过程图

3.3测量工具

学习动机采用Pintrich and De Groot (1990)的学习动机问卷调查法,没经过修改。

学习策略的问卷调查是修改了Zhao, Li, CAI (2013)的问卷调查,选取29个相关测试项目对学生的学习策略进行调查。采用5分利克特评分方案。第1-7项测试深层动机(DM),第8-14项测试深层策略(DS),15e20测试表面动机(SM),21-29测试表面策略(SS)。

前测和后测由两位经验丰富的教师进行。前测是为了评价学生对《论语》的基本概念的理解,后测则是为了评价学生对《论语》中论语含义的理解程度。两个测试都包括20个选择题和3个开放式问题,满分为30分。

技术接受度问卷是根据Hwang,Yang,and Wang(2013)制定的测量方法进行修改的,该问卷由13个与学习系统的有用性和易用性相关的项目组成,采用5点Likert量表。

四、实验结果分析

4.1学习动机

在进行实验之前,对学习动机进行了前测,采用了独立t检验,发现实验前,两组学生的学习动机没有显著性差异,说明学生的学习动机类似。在实验过后,对学生的学习动机进行了后测,采用了协方差分析,其中前测的学习动机作为协变量。

|

主体间因子 |

|||

|

|

值标签 |

个案数 |

|

|

Group |

1 |

cotrol |

24 |

|

2 |

experiment |

24 |

|

|

描述统计 |

|||

|

因变量: 学习动机后测 |

|||

|

Group |

平均值 |

标准偏差 |

个案数 |

|

cotrol |

55.54 |

27.858 |

24 |

|

experiment |

59.42 |

22.045 |

24 |

|

总计 |

57.48 |

24.929 |

48 |

|

描述统计 |

|||

|

因变量: 学习动机后测 |

|||

|

Group |

平均值 |

标准偏差 |

个案数 |

|

cotrol |

55.54 |

27.858 |

24 |

|

experiment |

59.42 |

22.045 |

24 |

|

总计 |

57.48 |

24.929 |

48 |

|

a. R 方 = .979(调整后 R 方 = .978) |

|

b. 使用 Alpha = .05 进行计算 |

学习动机前测显著性<0.05,说明前测的学习动机是对后测学习动机分析是有影响的。

|

参数估算值 |

|||||||||

|

因变量: 学习动机后测 |

|||||||||

|

参数 |

B |

标准误差 |

t |

显著性 |

95% 置信区间 |

偏 Eta 平方 |

非中心参数 |

实测幂b |

|

|

下限 |

上限 |

||||||||

|

截距 |

10.227 |

1.318 |

7.758 |

.000 |

7.572 |

12.882 |

.572 |

7.758 |

1.000 |

|

学习动机前测 |

.906 |

.020 |

45.535 |

.000 |

.866 |

.946 |

.979 |

45.535 |

1.000 |

|

[Group=1] |

-3.762 |

1.069 |

-3.520 |

.001 |

-5.914 |

-1.609 |

.216 |

3.520 |

.931 |

|

[Group=2] |

0a |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

. |

|

a. 此参数冗余,因此设置为零。 |

|||||||||

|

b. 使用 Alpha = .05 进行计算 |

|||||||||

|

Group |

N |

Mean |

S.D |

Adjusted mean |

Std.error.F |

F |

|

Experiment |

24 |

59.42 |

22.045 |

169.808 |

1.069 |

12.392 |

|

Control |

24 |

55.54 |

27.858 |

|

|

P<0.05说明采用基于体验的游戏的学习方式对学生的学习动机存在显著性影响。

4.2学习策略

在开始实验之前,对两组学生进行了的前学习策略进行了回归同质性检验???。(检测个体与总体之间的方差是否相同)发现两组学生的学习策略没有存在显著性差异,实验过后对学生进行后测,采用了协方差分析,其中前测的学习策略作为协变,发现两组之前存在显著性差异。

|

主体间因子 |

|||

|

|

值标签 |

个案数 |

|

|

group |

1 |

experiment |

10 |

|

2 |

control |

10 |

|

|

描述统计 |

|||

|

因变量: 学习策略后测 |

|||

|

group |

平均值 |

标准偏差 |

个案数 |

|

experiment |

72.20 |

14.188 13.473 |

10 |

|

control |

65.80 |

14.188 13.473 |

10 |

|

总计 |

69.00 |

13.860 |

20 |

|

主体间效应检验 |

|||||

|

因变量: 学习策略后测 |

|||||

|

源 |

III 类平方和 |

自由度 |

均方 |

F |

显著性 |

|

修正模型 |

3533.236a |

2 |

1766.618 |

257.207 |

.000 |

|

截距 |

4.686 |

1 |

4.686 |

.682 |

.420 |

|

group |

156.267 |

1 |

156.267 |

22.751 |

.000 |

|

学习策略前测 |

3328.436 |

1 |

3328.436 |

484.597 |

.000 |

|

误差 |

116.764 |

17 |

6.868 |

|

|

|

总计 |

98870.000 |

20 |

|

|

|

|

修正后总计 |

3650.000 |

19 |

|

|

|

|

a. R 方 = .968(调整后 R 方 = .964) |

|||||

|

参数估算值 |

||||||

|

因变量: 学习策略后测 |

||||||

|

参数 |

B |

标准误差 |

t |

显著性 |

95% 置信区间 |

|

|

下限 |

上限 |

|||||

|

截距 |

-.256 |

3.113 |

-.082 |

.935 |

-6.824 |

6.312 |

|

[group=1] |

5.593 |

1.173 |

4.770 |

.000 |

3.119 |

8.067 |

|

[group=2] |

0a |

. |

. |

. |

. |

. |

|

学习策略前测 |

1.008 |

.046 |

22.014 |

.000 |

.912 |

1.105 |

|

a. 此参数冗余,因此设置为零。 |

||||||

|

总平均值 |

|||

|

因变量: 学习策略后测 |

|||

|

平均值 |

标准误差 |

95% 置信区间 |

|

|

下限 |

上限 |

||

|

69.000a |

.586 |

67.764 |

70.236 |

|

a. 按下列值对模型中出现的协变量进行求值:学习策略前测 = 65.90。 |

|||

|

group |

N |

Mean |

S.D |

Adjusted mean |

Std.error |

F |

|

experiment |

10 |

72.20 |

14.188 |

69.00 |

1.173 |

22.751 |

|

control |

10 |

65.80 |

13.473 |

|

|

|

另外针对学习策略进行了进一步测量,测试了深层动机、深层策略、表层动机、表层策略。运用了方差分析,发现没有显著性差异。----为了找到学习策略中的那个因素受影响,所以对学习策略进行了分类测试。

|

描述 |

|||||||||

|

|

个案数 |

平均值 |

标准差 |

标准误差 |

平均值的 95% 置信区间 |

最小值 |

最大值 |

||

|

下限 |

上限 |

||||||||

|

DM |

experiment |

10 |

65.7000 |

18.26381 |

5.77552 |

52.6349 |

78.7651 |

34.00 |

93.00 |

|

control |

10 |

61.4000 |

17.52585 |

5.54216 |

48.8628 |

73.9372 |

36.00 |

92.00 |

|

|

总计 |

20 |

63.5500 |

17.56035 |

3.92661 |

55.3315 |

71.7685 |

34.00 |

93.00 |

|

|

DS |

experiment |

10 |

74.8000 |

20.67634 |

6.53843 |

60.0090 |

89.5910 |

24.00 |

95.00 |

|

control |

10 |

61.6000 |

16.76769 |

5.30241 |

49.6051 |

73.5949 |

36.00 |

92.00 |

|

|

总计 |

20 |

68.2000 |

19.53297 |

4.36770 |

59.0583 |

77.3417 |

24.00 |

95.00 |

|

|

SM |

experiment |

10 |

59.9000 |

11.25907 |

3.56043 |

51.8457 |

67.9543 |

35.00 |

72.00 |

|

control |

10 |

63.0000 |

14.86981 |

4.70225 |

52.3628 |

73.6372 |

34.00 |

83.00 |

|

|

总计 |

20 |

61.4500 |

12.93496 |

2.89234 |

55.3963 |

67.5037 |

34.00 |

83.00 |

|

|

SS |

experiment |

10 |

60.2000 |

21.09660 |

6.67133 |

45.1084 |

75.2916 |

23.00 |

90.00 |

|

control |

10 |

59.6000 |

22.29699 |

7.05093 |

43.6497 |

75.5503 |

22.00 |

93.00 |

|

|

总计 |

20 |

59.9000 |

21.12843 |

4.72446 |

50.0116 |

69.7884 |

22.00 |

93.00 |

|

|

ANOVA |

||||||

|

|

平方和 |

自由度 |

均方 |

F |

显著性 |

|

|

DM |

组间 |

92.450 |

1 |

92.450 |

.289 |

.598 |

|

组内 |

5766.500 |

18 |

320.361 |

|

|

|

|

总计 |

5858.950 |

19 |

|

|

|

|

|

DS |

组间 |

871.200 |

1 |

871.200 |

2.459 |

.134 |

|

组内 |

6378.000 |

18 |

354.333 |

|

|

|

|

总计 |

7249.200 |

19 |

|

|

|

|

|

SM |

组间 |

48.050 |

1 |

48.050 |

.276 |

.606 |

|

组内 |

3130.900 |

18 |

173.939 |

|

|

|

|

总计 |

3178.950 |

19 |

|

|

|

|

|

SS |

组间 |

1.800 |

1 |

1.800 |

.004 |

.951 |

|

组内 |

8480.000 |

18 |

471.111 |

|

|

|

|

总计 |

8481.800 |

19 |

|

|

|

|

4.3学习成绩

为了检测实验之前两组学生的知识是相同的,所以进行了同质性检测,发现两组学生没有存在显著性差异。通过协方差分析来排除前测的影响来比较成绩。

|

主体间因子 |

|||

|

|

值标签 |

个案数 |

|

|

group |

1 |

实验组 |

10 |

|

2 |

对照组 |

10 |

|

|

描述统计 |

|||

|

因变量: 后测成绩 |

|||

|

group |

平均值 |

标准偏差 |

个案数 |

|

实验组 |

75.70 |

12.728 |

10 |

|

对照组 |

76.10 |

11.474 |

10 |

|

总计 |

75.90 |

11.796 |

20 |

|

主体间效应检验 |

|||||

|

因变量: 后测成绩 |

|||||

|

源 |

III 类平方和 |

自由度 |

均方 |

F |

显著性 |

|

修正模型 |

2606.413a |

2 |

1303.207 |

592.576 |

.000 |

|

截距 |

.325 |

1 |

.325 |

.148 |

.705 |

|

group |

.000 |

1 |

.000 |

.000 |

.994 |

|

前测成绩 |

2605.613 |

1 |

2605.613 |

1184.789 |

.000 |

|

误差 |

37.387 |

17 |

2.199 |

|

|

|

总计 |

117860.000 |

20 |

|

|

|

|

修正后总计 |

2643.800 |

19 |

|

|

|

|

a. R 方 = .986(调整后 R 方 = .984) |

|||||

|

对比结果(K 矩阵) |

|||

|

group 赫尔默特对比 |

因变量 |

||

|

后测成绩 |

|||

|

级别 1 与级别 2 |

对比估算 |

.005 |

|

|

假设值 |

0 |

||

|

差值(估算 - 假设) |

.005 |

||

|

标准误差 |

.663 |

||

|

显著性 |

.994 |

||

|

差值的 95% 置信区间 |

下限 |

-1.394 |

|

|

上限 |

1.405 |

||

|

总平均值 |

|||

|

因变量: 后测成绩 |

|||

|

平均值 |

标准误差 |

95% 置信区间 |

|

|

下限 |

上限 |

||

|

75.900a |

.332 |

75.200 |

76.600 |

|

a. 按下列值对模型中出现的协变量进行求值:前测成绩 = 75.80。 |

|||

|

group |

N |

Mean |

S.D |

Adjusted mean |

Std.error |

F |

|

experiment |

10 |

75.7 |

12.728 |

75 |

.332 |

0.000 |

|

control |

10 |

76.1 |

11.474 |

|

|

|

4.4 技术接受度

采用了不同的方式进行学习,经过教学后检测学生在这一个阶段的技术接受度,即对技术接受度进行了后测。采用了独立T检验进行检测。结果显示p<0.05 表明存在显著性差异(传统的技术教学胡不会影响先采用的技术?)

|

组统计 |

|||||

|

|

group |

个案数 |

平均值 |

标准差 |

标准误差平均值 |

|

技术接受度 |

实验组 |

10 |

79.50 |

10.967 |

3.468 |

|

控制组 |

10 |

44.80 |

15.971 |

5.050 |

|

|

独立样本检验 |

||||||||||

|

|

莱文方差等同性检验 |

平均值等同性 t 检验 |

||||||||

|

F |

显著性 |

t |

自由度 |

显著性(双尾) |

平均值差值 |

标准误差差值 |

差值 95% 置信区间 |

|||

|

下限 |

上限 |

|||||||||

|

技术接受度 |

假定等方差 |

1.216 |

.285 |

5.664 |

18 |

.000 |

34.700 |

6.127 |

21.829 |

47.571 |

|

不假定等方差 |

|

|

5.664 |

15.944 |

.000 |

34.700 |

6.127 |

21.709 |

47.691 |

|

四、总结

本文主要是提出了一直基于体验的数字游戏的学习方式来提高学生的学习动机和学习策略,对学习动机、学习策略、和学习成绩进行了协方差分析,最后对学生的技术接受度进行了独立t检验。其中学习策略在实验中发现有显著性影响,接着对学生的学习策略进行分类,分为四类分别是深层动机、深层策略 、表层动机、表层策略进行测试,查看哪一个维度起着作用。最后经过数据分析以后发现基于体验的游戏学习方式除了对学习成绩不起作用外,对学习动机、学习策略以及技术接受度都产生了影响。

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号