统计学应用——从英国坏血病实验到现代随机对照实验

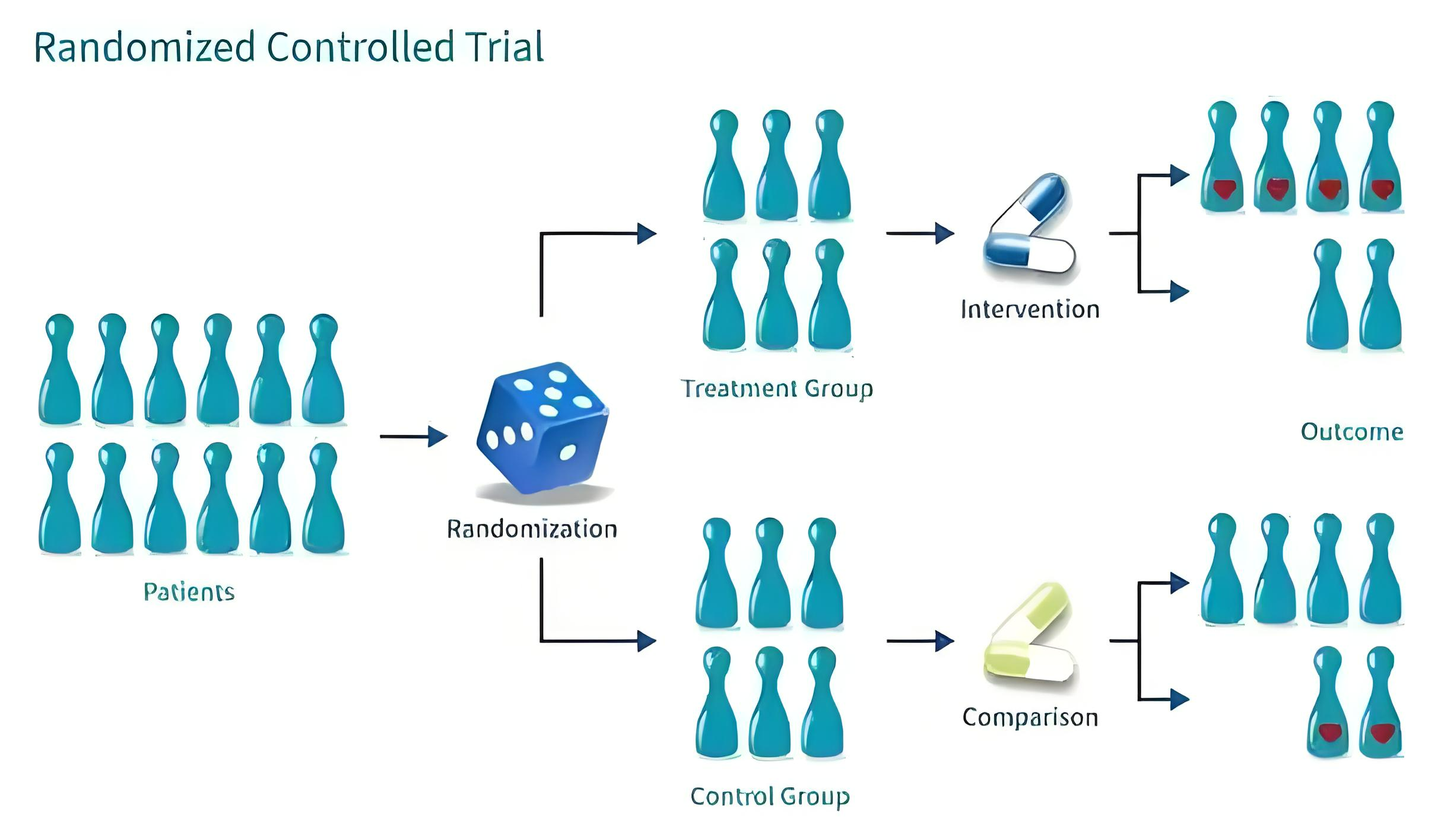

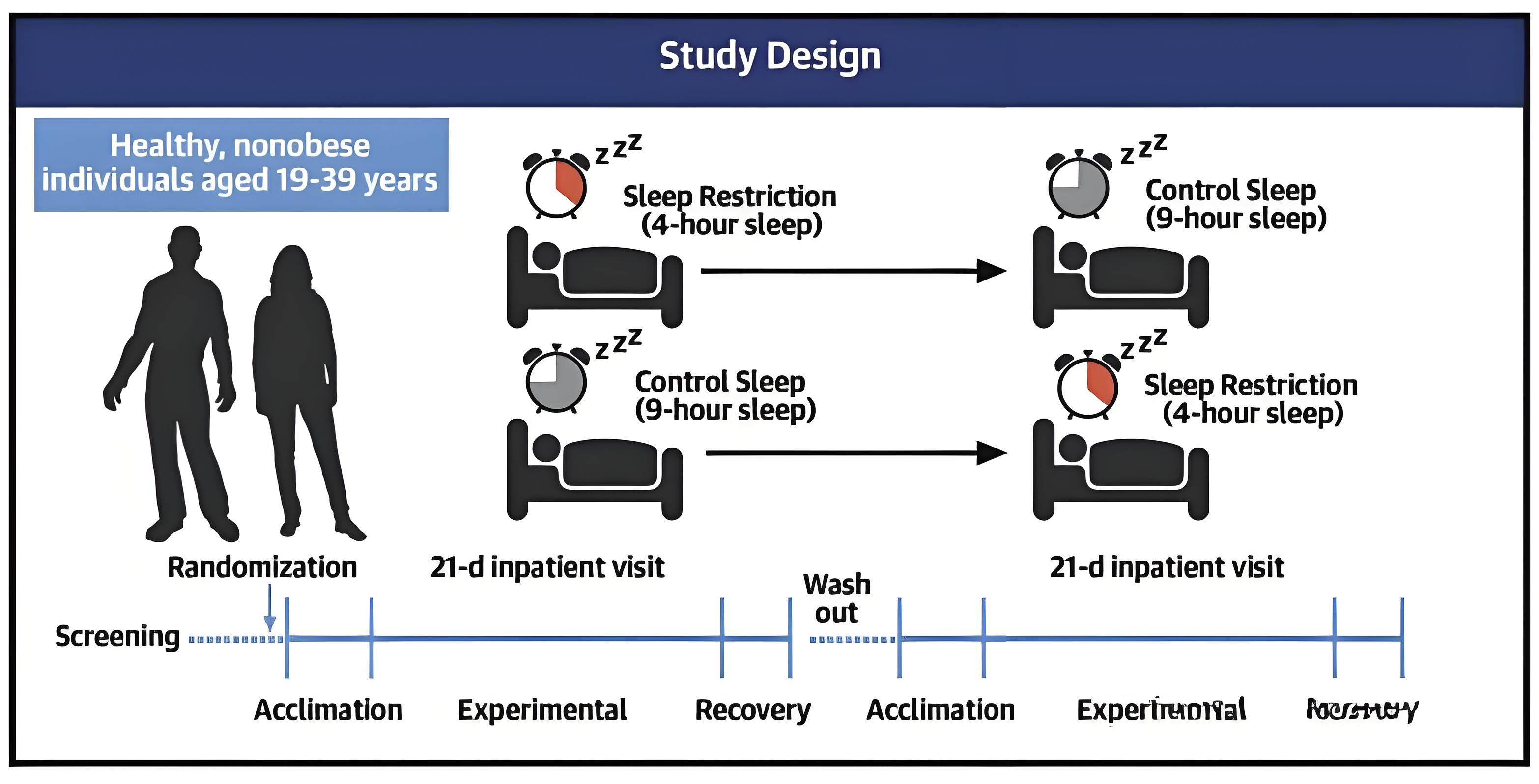

随机对照实验(Randomized Controlled Trial, RCT)作为现代科学研究中的黄金标准,已经广泛应用于医学、社会科学、教育学、经济学、心理学乃至工业生产、商业行为、公共卫生等多个领域。它通过将受试对象随机分配至实验组与对照组,并对其他潜在干扰变量进行严格控制,从而客观评估干预措施或处理条件的真实效应,最大限度减少偏倚,提高研究结论的可信度和可推广性。

这里从历史上著名的英国坏血病实验(British Navy Scurvy Experiment)引入,系统梳理随机对照实验的起源、发展、方法与应用,详细阐述其设计原则、实施步骤、数据分析方法与现代案例示范,力求为广大科研工作者、决策者、教育者以及产业实践者提供一份理论与实践兼备、方法严谨、内容详尽的全面参考。

1. 英国坏血病实验:随机对照实验的雏形

1.1 背景

18世纪中叶,英国皇家海军长期面临坏血病(Scurvy)困扰。这种由于长期远洋航行缺乏新鲜蔬菜水果,导致人体缺乏维生素C而引发的疾病,严重威胁到舰队船员的生命安全,常常导致大量船员在长途航行中虚弱、失能甚至死亡。当时关于坏血病的病因、发病机制及有效治疗方法众说纷纭,坊间和医学界存在各种未经验证的猜测和方法,缺乏系统化、科学化的实证依据。因此,急需通过严谨的实证研究,科学地验证哪种治疗方法真正有效。

航海时代的到来,坏血病开始更多地见诸于大西洋、印度洋等区域的主要航线上。1497年,达·伽马率船队从里斯本出发,试图寻找从好望角前往东印度的航线。据估计,参与此行的160名海员中约有100人死于坏血病,是为有记载以来坏血病的首次肆虐。作为欧洲主要海洋国家之一,英国拥有众多海员,相应地拥有了庞大的坏血病潜在罹患人群。1740年9月,皇家海军将领乔治·安森率领“百夫长”号等6艘舰船前往智利海岸执行作战任务。此去可谓祸不单行,在船队进入太平洋后,坏血病爆发了。1744年6月,当安森一行返回英国时,出发时的 1900 余名海员仅剩 500 余名;在殒命1400余人中,死于坏血病的约有1050人。1780年代初,海峡舰队在一次航行中遭受疫情侵袭,约有2400名海员被确诊为坏血病。

1.2 林德实验

1747年,英国海军军医詹姆斯·林德(James Lind)首次尝试系统化的对照试验。他在一艘英国军舰上选取12名患有坏血病的船员,按照当时随机、机会分配的方式,将他们分为6个小组,每组两人,分别给予不同的治疗方案,包括苹果醋、橙子与柠檬、海水、稀硫酸、麦芽汁和其他传统方法。结果显示,摄取柑橘类水果(橙子和柠檬)的小组病情明显好转,而其余组效果甚微甚至无效。

尽管林德实验样本量有限、分组方法简陋,未能采用现代统计学方法,但他首次将“对照”“随机分组”“观察干预效果”结合,为现代随机对照实验的雏形奠定了方法学基础,开创了科学实验设计与因果推断的新范式。

1.3 实验价值

林德的坏血病实验之所以具有开创性意义,关键在于它首次运用了系统的对照原则,通过设置多个处理组与对照组对比不同方案效果,排除了其他因素干扰。同时,通过(当时尽可能)随机分组,平衡个体差异,控制了潜在的混杂变量。这一方法突破了单一观察和主观判断的局限,真正体现了实验设计的科学性与客观性,为后世生物医学、社会科学、公共卫生、教育学等领域提供了方法范式,堪称现代RCT的先驱之作。

2. 随机对照实验的基本原理

2.1 随机化原则

随机化(Randomization)是RCT的核心原则,通过随机方法将研究对象分配到不同实验组,确保组间除干预因素外,其余变量尽量均衡分布,从而最大程度避免选择偏倚(Selection Bias),提高研究的内在效度(Internal Validity)。常见随机方法包括简单随机、区组随机、分层随机、动态随机等。

- 简单随机:每个受试者独立且等概率地被分配到各组,如抽签、计算机随机数表法。

- 区组随机:将样本分成若干区组,每组受试者数量相等,保证各组样本量平衡。

- 分层随机:按受试者某些关键变量(如性别、年龄、病情严重度)分层,再在各层内随机分配,减少混杂因素。

- 动态随机:根据已分配情况动态调整分组概率,逐步平衡组间特征。

2.2 对照原则

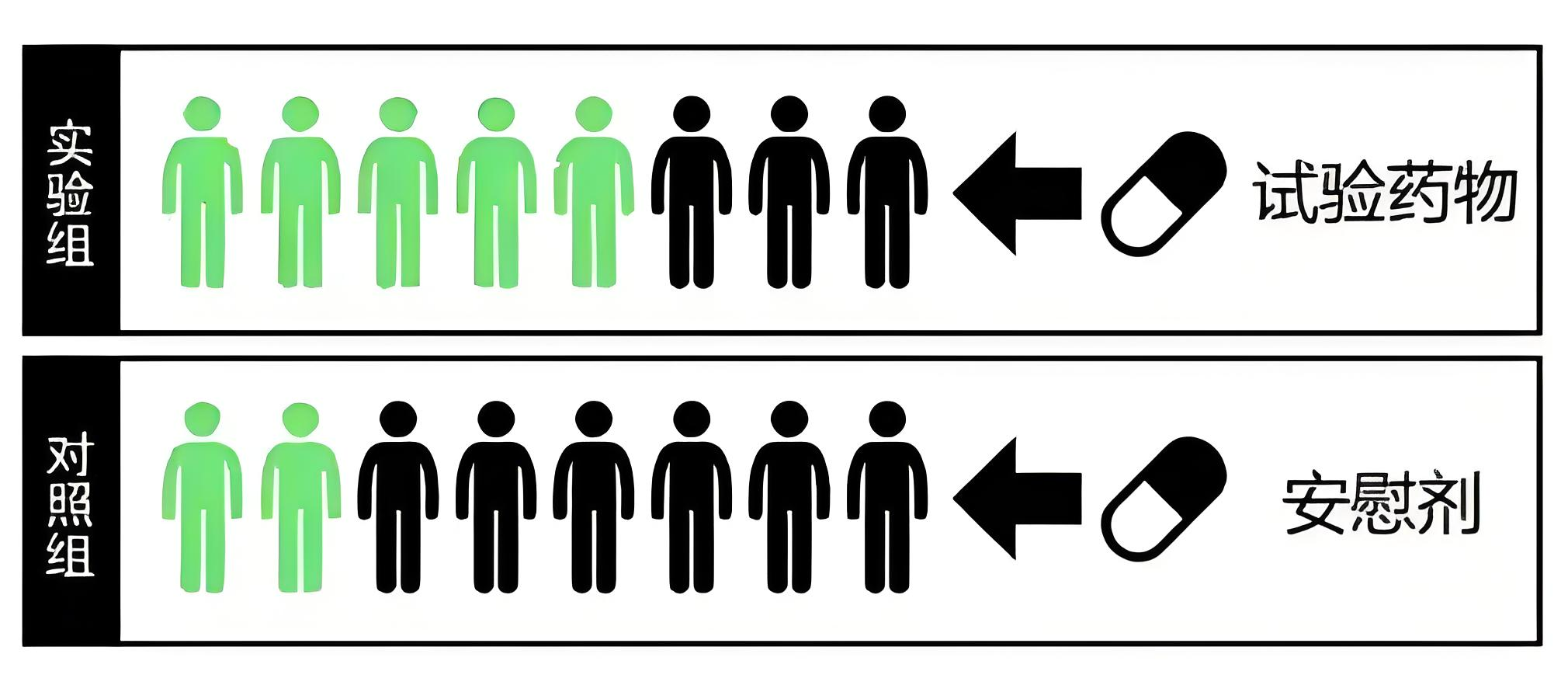

对照原则是指在实验设计中设置对照组与实验组,仅对实验组施加干预措施。对照组或不接受干预,或接受标准治疗、安慰剂等,通过两组结果对比,判断干预效应,排除时间、环境、心理、统计波动等非干预因素影响。常见对照类型包括:

- 空白对照:对照组不接受任何处理。

- 安慰剂对照:对照组接受无效或无实际作用的处理,常用于药物实验。

- 阳性对照:对照组接受已知有效的标准治疗,用以验证新方法优劣。

2.3 盲法设计

为防止观察者偏倚(Observer Bias)和受试者偏倚(Subject Bias)影响实验结果,RCT通常采用盲法设计。

- 单盲:受试者不知自己所属分组情况。

- 双盲:受试者与研究者均不知分组情况。

- 三盲:分析人员亦不知分组信息,保证数据客观。

2.4 样本量与功效分析

合理确定样本量,确保研究效应量具有统计学显著性与检验功效。功效分析(Power Analysis)用于根据期望效应量、显著性水平、检验功效,估算所需样本数量。样本量不足会导致假阴性(Type II error),过大则造成资源浪费,增加伦理负担。

3. 随机对照实验设计流程

3.1 研究假设与目标设定

明确实验目的与核心研究假设,界定干预措施、目标群体、结局指标(Outcome),制定具体、科学、可行的实验方案,保证研究问题聚焦,实验目标清晰,结局指标合理。

3.2 受试者招募与纳排标准

设定清晰、严谨的纳入与排除标准,保证样本具有代表性、适宜接受干预,排除潜在高风险或无干预价值个体,降低混杂因素干扰,保障实验伦理性与科学性。

3.3 随机分组方法

根据实验目标与样本特点,选择适宜的随机分组方法,确保组间基线特征均衡,避免系统性偏差,提高实验效度与可信度。

3.4 干预措施实施

严格按照预定方案实施干预,详细记录干预频率、剂量、持续时间、依从性情况,确保干预标准化、一致性、可重复性。

3.5 盲法操作

根据实验设计实施单盲、双盲或三盲操作,防止主观判断和信息泄露对结果判断产生偏倚。采用安慰剂、虚拟操作、统一包装、编码分配、独立评价等措施。

3.6 数据收集与管理

建立规范、标准化数据收集表,配备电子化数据管理系统(如EDC),详细记录研究变量、结局指标、随访情况、脱落情况,保证数据完整性、一致性、准确性,防止遗漏与偏倚。

3.7 统计分析与结果报告

制定详细统计分析计划,明确主要结局、次要结局、亚组分析、敏感性分析方案。采用意向性分析(Intention-To-Treat, ITT)与符合方案分析(Per Protocol, PP)相结合,综合评估干预效果,撰写规范、透明、可复现的研究报告。

4. 数据分析方法

4.1 描述性统计

对各组基线特征、干预依从性、失访情况等进行描述性分析,检查随机化是否达成基线均衡,评价数据质量与可靠性。

4.2 差异性检验

常用方法包括:

- t检验、卡方检验、秩和检验:用于组间均值、比例、等级数据比较。

- 方差分析(ANOVA):多组均值比较。

- 危险比(Hazard Ratio, HR)、相对危险度(Relative Risk, RR)、优势比(Odds Ratio, OR):用于事件发生率比较,常见于生存分析、病例对照研究。

4.3 多变量调整

采用多元线性回归、逻辑回归、Cox回归等方法,控制潜在混杂变量,提高效应估计精度与结果可靠性。

4.4 敏感性与亚组分析

检验结论稳健性,探索不同特征人群、不同情境下干预效果差异,评估方法假设前提成立情况,发现潜在异质性,指导个性化干预。

5. 现代应用案例

5.1 医学临床实验

随机对照试验(RCT)在医学临床领域应用最为广泛,尤其是在新药上市前的III期临床试验中,旨在系统验证药物的疗效与安全性,为药品注册审批、医保目录准入及临床路径制定提供坚实的循证依据。通过将患者随机分配至实验组和对照组,并实施盲法控制混杂偏倚,客观评价药物在真实临床环境中的治疗效果和潜在不良反应。例如,近年来新冠病毒疫苗的III期RCT,便是通过多中心、大样本、双盲随机对照设计,量化疫苗对感染率、重症率、死亡率的保护效应,确保疫苗推广的科学性与安全性。此外,RCT同样应用于手术方法、康复方案、中西医结合治疗的疗效对比,为临床实践和指南制定提供高质量证据。

5.2 公共卫生干预

在公共卫生领域,RCT被广泛用于评估干预措施的实际成效,为政策优化和健康促进提供依据。例如,疫苗推广项目可通过随机分配社区或个体接受疫苗接种与否,观察疾病发病率差异,衡量疫苗保护效力。健康教育、饮水净化、控烟政策等公共卫生举措,也可借助RCT评估干预对行为习惯、发病率、死亡率的影响,从而客观指导公共卫生政策的制定与调整。如某地开展的饮水氟化项目,便通过随机对照设计验证饮水改善对龋齿发病率的降低效果,有效规避了非随机观察性研究中的偏倚问题。

5.3 教育社会项目

RCT方法在教育与社会政策评估中的应用日益增多,有助于科学判断社会项目的实际效果,减少主观性判断偏差。例如,学前教育项目可通过将儿童随机分配至接受与不接受早教干预组,比较其认知发展、社交能力、学业成绩差异,从而量化早期教育的长期收益。课后辅导、技能培训、收入补贴等社会保障措施,也常借助RCT设计,检验干预对就业、收入、生活满意度等指标的改善效果,确保政策制定的科学性与公平性。著名的“肯尼亚免费校服项目”便是经典案例,通过RCT证实免费提供校服显著提高了学生出勤率与学业完成情况。

5.4 数字产品A/B测试

互联网行业普遍采用A/B测试(即在线随机对照实验)评估产品功能、界面设计、价格策略等因素对用户行为的影响。通过将用户随机分配至A组和B组,分别接收不同版本的产品设计,比较两组在活跃度、转化率、付费率、留存率等关键指标上的差异,量化改版效果,优化产品迭代决策。例如,某电商平台欲测试新版结算页面是否能提升支付转化率,便可随机抽取部分用户使用新界面,与保留旧界面的用户进行实时对照,客观评估改动效果,避免人为偏见或环境变量干扰。这一方法已成为现代互联网产品运营与增长策略的核心工具。

6. 方法学发展与前沿

6.1 群组随机对照实验(Cluster RCT)

群组随机对照实验(Cluster RCT)是指将整体干预对象按班级、学校、社区、医院、企业等群体(Cluster)为单位进行随机分组,而非以个体为随机单位。当干预措施容易在个体之间相互影响,或施加于集体场所、组织机构时,采用Cluster RCT可有效避免个体间信息干扰,便于统一管理与实施。例如,某控烟宣传项目若以学校为单位进行随机分组,可以避免同校学生信息交流带来的干预污染。此外,Cluster RCT常用于公共卫生、教育、管理及政策干预研究,如饮水净化计划、健康教育推广、学校营养午餐项目和企业激励机制评估。尽管Cluster RCT存在样本独立性较差、需调整聚类效应(Intraclass Correlation)的统计挑战,但它在实际应用环境中的组织优势和操作便利性,使其成为群体干预领域的重要研究方法。

6.2 实用性随机对照实验(Pragmatic RCT)

实用性随机对照实验(Pragmatic RCT)旨在评估干预措施在真实应用环境中的实际效果,设计更贴近日常决策情境,强调研究结果的外部效度(External Validity)。与强调内部效度的解释性RCT不同,Pragmatic RCT在样本选择、干预实施、结局测量上尽量不作过多限制,允许多样化患者、医生、环境参与,反映干预在常规实践下的适用性。例如,某新药物若希望推广至社区医院,Pragmatic RCT便可在多家社区医院以常规诊疗流程评估药效与安全性,避免严格控制环境导致的结果局限。该方法广泛应用于临床实践优化、政策推广可行性分析及商业产品实际应用评价等领域。

6.3 自适应设计(Adaptive Design)

自适应设计(Adaptive Design)是指在试验过程中根据中期分析结果,动态调整样本量、随机分配比例、分组方案,或提前终止无效、不安全或显著优效的干预分组。该方法提升了研究效率、资源利用率与伦理合理性,避免无谓资源浪费与患者风险。例如,某药物临床试验若在中期分析中发现其中一组药效显著优越,可适当增加该组入组比例,或淘汰疗效差异显著的低效组。自适应设计常见于药物研发、医学研究、社会政策评估等领域,尤其适用于不确定性较强、资源消耗较大的复杂实验。

6.4 多臂多阶段实验(MAMS)

多臂多阶段实验(Multi-Arm Multi-Stage, MAMS)是一种在同一实验内同时比较多个干预方案,并分阶段根据预设标准淘汰低效方案的设计方法。它不仅缩短研发周期,降低试验成本,还提高了优质方案的筛选概率,避免多次单独RCT的重复资源投入。例如,某新冠病毒治疗药物试验可在同一RCT中同时设置多种候选药物方案,每阶段根据疗效与安全性数据逐步淘汰效果不佳的组别,仅保留优势干预继续入组。MAMS设计目前广泛应用于新药开发、数字产品多版本优化、政策试点方案筛选等领域,是高效、灵活且具有较强伦理优势的创新实验方法。

总结与启示

自18世纪英国海军詹姆斯·林德(James Lind)在抗坏血病研究中首次采用船员分组实验以来,随机对照实验(Randomized Controlled Trial, RCT)经历了两个多世纪的发展与完善,逐渐确立为现代科学研究中验证因果关系、评估干预措施、制定临床指南和公共政策的“金标准”。RCT的核心理念包括随机化、对照组设置、盲法实施、严密实验设计与规范统计分析,通过最大程度消除混杂偏倚,确保结果的客观性、科学性与可重复性,为循证医学、公共卫生、教育政策、社会项目评估等提供了坚实的证据基础。

随着数据科学与人工智能技术的迅速发展,RCT方法正逐步与大数据分析、机器学习模型、自适应实验设计等前沿方法融合,形成智能化、动态化、精准化的实证研究新范式。未来,RCT将持续拓展至更多学科与复杂应用场景,如数字健康、在线教育、社会治理、行为经济学、智能产品测试等,提升干预措施的科学性与政策决策的有效性,助力实现人群健康改善、教育公平、社会效益优化与经济高质量发展,进一步强化RCT在全球治理体系与科学研究体系中的核心作用。

参考文献

- Lind J. A treatise of the scurvy in three parts. London: A. Millar; 1753.

- Friedman LM, Furberg CD, DeMets DL. Fundamentals of clinical trials. Springer; 2010.

- Higgins JPT, Green S, editors. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration; 2011.

- Schulz KF, Grimes DA. The Lancet Handbook of Essential Concepts in Clinical Research. Elsevier Health Sciences; 2006.

- Bland JM. An Introduction to Medical Statistics. Oxford University Press; 2015.

- 徐桑弈. 自然辩证法通讯. 经验与实验:近代英国对坏血病的认知和防治,2021-05-20.(https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUzNjcxNTI2Nw==&mid=2247486687&idx=1&sn=5ba1de1882c9dbfed819f7bc3833b1e9&chksm=faf345b3cd84cca5b07a0849832151c3d157fcb81a8075e9420c3c563a54838d3747ded3e76b&scene=27)

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号