大数据时代下隐私保护的伦理问题

大数据时代下隐私保护的伦理问题

一、 摘要及关键词

伴随着大数据时代隐私新特征而出现的技术弊端,数据法律的保护与隐私侵害的规避,而科技首先一定是来自人和人性。在大数据时代,我们在态度上反对泄露隐私,却无法拒绝技术带来的便利性,伦理问题也随之而来。

关键词:大数据,隐私权,伦理

二、 引言

近年来,随着大数据基础设施建设以及人工智能技术的发展,社会中涌现出许多新技术,给人们带来更便捷的生活。但与其共生的道德风险问题也日益显著,其中隐私数据泄露风险愈发严重,可以这样形容:媒介的智能化水平愈高,个人隐私权的侵犯也就愈加严重,过往凡“私”皆“隐”的观念在大数据时代既不现实也不可取。智能化系统在服务人类的同时,也使人们的生活潜藏着前所未有的隐私危机。当我们面对大数据时代的隐私悖论时,即万户互联与隐私边界的对抗时,我们又能否建立一个适配的规则,能否借助这个规则对隐私进行保护,值得我们深入思考与研究。

三、 案例简介

3.1 Facebook

Facebook的2011年和解令。要求之一是,Facebook在隐私设置变化时要事先征得用户同意。

2018年3月Facebook被曝光超过5000万用户信息数据被一家名为“剑桥分析”(Cambridge Analytica)的公司不当获取,用于在2016年美国总统大选中针对目标受众推送广告,从而影响大选结果。2019年7月,Facebook针对2018年剑桥分析的隐私泄漏丑闻进行高达50亿美元的罚款。

3.2人脸识别

2019年4月游客郭兵与妻子购买了杭州野生动物世界双人年卡,并留存相关个人身份信息、拍摄照片及录入指纹。此后,动物园将入园系统从指纹识别升级为人脸识别,并规定“未注册人脸识别的用户将无法正常入园”。郭兵认为人脸信息属于高度敏感个人隐私,不同意接受人脸识别,要求园方退卡。

经过诉讼与判决后,最终法院审理认为,野生动物世界在未与郭兵进行协商、未征得其同意的情况下,擅自将入园方式由指纹识别变更为人脸识别,已经构成了违约行为。

四、 大数据时代隐私保护问题的提出

随着时代的变化,隐私的概念和范围不断地溢出,并在大数据时代呈现数据化、价值化的新特征。大数据时代的隐私将共享的、原本不敏感的、公共领域的个人信息也包含在内,即使是未被上传的个人信息也有可能会被监控或智能设备记录下来。相较于互联网发展初期,大数据时代各种电子产品的应用让我们的姓名、年龄、性别、家庭成员、教育程度、就业情况、收入水平等一切个人信息都已数据化,可在网络被搜寻,被相关利益者记录、分析,从中挖掘价值。

分析隐私变化特点:第一,隐私范围扩大。信息网络的全球覆盖,数据抓取的规模性、多样性都使得网络不再仅仅只是一种辅助我们工作、生活,延伸我们感官的工具,更是一种现代生活不可或缺的“必需品”。第二,隐私权利归属复杂。数据作为一种资源,已经可以在市场上通过交易的方式来获取利益。第三,隐私保护难度提高。大数据时代信息技术的发展突破了时间和空间的界限;同样也使任何隐私泄露的负面影响被无限放大。

因此,如何提高隐私保护的技术手段和加强隐私保护的法律手段将是未来很长一段时间内研究的重点。

五、 大数据时代隐私问题调查及结果

5.1 进行对大数据时代隐私问题的调查的大体情况总结

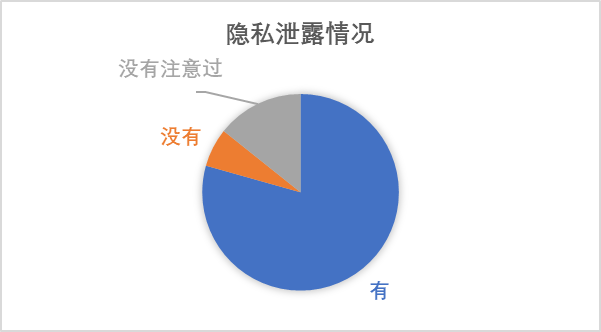

l 对日常生活中感到个人隐私被泄露的情况

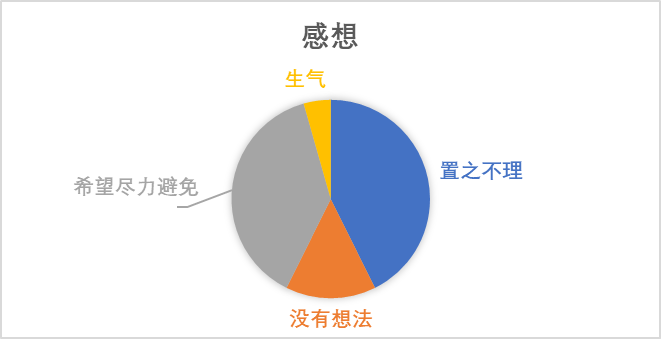

l 当这种情况发生时,有什么反应感想

l 是否知道个人隐私与利益息息相关

高达90%的被调查者选择了知道。

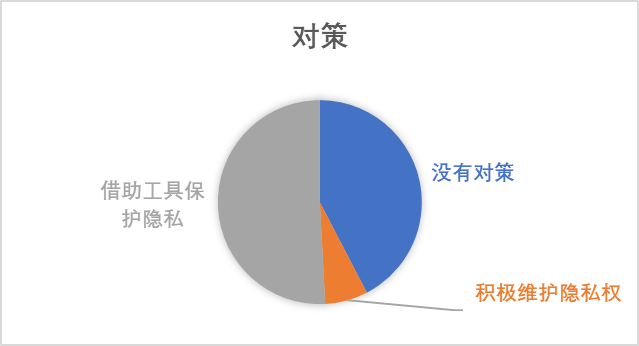

l 面对隐私被泄露,你会采取什么对策

5.2 调查结果

经过对对大数据时代隐私问题的调查,可以总结出以下结论

1) 目前隐私泄露问题在生活中出现频率高,范围广

2) 目前仍有不少人对隐私泄露的态度是无视甚至习惯

3) 为了保护个人隐私,应该增加维护权益的途径工具

4) 个人隐私是否泄露的界定是值得我们

5) 在日常生活中较多的隐私泄露事件是关于手机APP监听在不知不觉中得知对话被识别,而大数据做出相应推荐;电话身份信息的泄露。

六、 大数据时代隐私保护的伦理困境

6.1个人权利与隐私泄露的矛盾冲突升级

大数据时代那些新型监控、搜索与分析的技术正在慢慢侵蚀这种权利。因此,随着这些技术的不断应用,我们的人格尊严也可能受到侵害。大数据时代,私人领域的不断缩小和数据化,使得我们的一举一动都处在电子眼的监视之下,隐私保护举步维艰。在大数据时代,公共领域和私人领域的界限不断模糊,私人领域的阵地不断失守,使得公共领域搜集到的数据不再是绝对的安全。这不仅是对当代的隐私保护发起挑战,更是对隐私权的严重侵害。

6.2政府与企业的社会责任再度缺失

政府作为参与主体,不仅承担着引导数据行业发展、推动经济增长的重任,也因其特殊性需要对所有参与者进行监督。目前,政府在使用大数据技术来完成公共服务、优化决策时,如疾病防治、公共交通等,有时需要以牺牲大量个人隐私为代价。这种一方面要求保护个人隐私;另一方面又要求搜集海量个人数据的悖论需求,使得政府作出正确公正决策变得困难。例如,健康码的产生,对防控疫情有着关键作用的同时也失去个人隐私的保护。

数据垄断与数据鸿沟影响社会公平。数据垄断的直接后果就是数据霸权,是数据富有者对数据少有者的控制。信息时代的发展不可能离开掌握了数字信息技术能力的人,缺乏基本信息技术能力的人很可能会陷入信息贫困,进而导致收入贫困、人类贫困。数据鸿沟将因地域、性别、受教育程度不同而逐渐拉大,并越来越重要,逐渐加大社会贫富差距,影响社会公平、正义。数据鸿沟的出现拉开了各主体之间因掌握和运用信息技术的不同而产生的差距,但更重要的是拉开了普通个人与拥有庞大数据资源的企业、机构和政府之间的差距。企业能轻而易举,在不知不觉间地掌握个人的行为、思想。

七、 大数据时代隐私保护伦理问题的对策

首先,国家政府机构应颁布切实可行的法律条文明确个人的网络隐私范围并制定相应的惩罚机制,以此确保执法机构有法可依,同时具体的法律规定应及时进行更新与完善,做到与时俱进。

其次,保护个人隐私的责任需从普通民众转向数据管理与使用者。互联网将整个世界连接为一个整体,网络使数据的二次利用更加便捷,那么数据二次利用的不确定性则可能会对民众造成负面影响。因此,数据管理与使用者应该对这些不确定性负责,保证权责明确,紧随时代发展特点。

再者,相关部门应当加强对民众的防范意识教育,增强民众对个人隐私的重视程度和保护意识。维护个人隐私权益,需要法律的保障,更需要个人的维权意识和不懈努力。

八、 结论

大数据技术依托于网络空间的快速传播、匿名性与宽容性等特点,正在飞速地融入并改变我们的生活,但随之而来的隐私问题却令人担忧。大数据时代隐私保护伦理问题的产生不是一朝一夕,是原有互联网发展初期隐私保护伦理问题的演进。个人利益与公共利益困境进一步影响到了社会公平,而这些伦理问题的产生不仅是大数据技术自身逻辑的缺陷,也是由新技术与旧有伦理规范不相适应,各参与主体隐私保护伦理意识缺乏所引起的。面对这样的伦理困境,其解决方法就需要从责任伦理的角度出发,关注大数据技术带来的风险,倡导多元参与主体的共同努力,在遵守大数据时代隐私保护伦理准则的基础上,加强道德伦理教育和健全道德伦理约束机制。

九、 参考文献

[1] 佟少耕,大数据时代,个人信息保护实案分析

[2] 陈根,大数据时代下的隐私悖论,隐私危机来自哪里?

[3] 张峰,《学术前沿》2019年8月上

浙公网安备 33010602011771号

浙公网安备 33010602011771号