数据结构与算法之美-7 二分查找 跳表

目录

15 | 二分查找(上):如何用最省内存的方式实现快速查找功能?

二分查找针对的是一个有序的数据集合,查找思想有点类似分治思想。每次都通过跟区间的中间元素对比,将待查找的区间缩小为之前的一半,直到找到要查找的元素,或者区间被缩小为 0。

logn 是一个非常“恐怖”的数量级,即便 n 非常非常大,对应的 logn 也很小。比如 n 等于 2 的 32 次方,大约是 42 亿,如果我们在 42 亿个数据中用二分查找一个数据,最多需要比较 32 次。

二分查找的非递归实现

假设有序数组中

不存在重复元素

public int bsearch(int[] a, int n, int value) {

int low = 0;

int high = n - 1;

while (low <= high) {

int mid = (low + high) / 2;

if (a[mid] == value) {

return mid;

} else if (a[mid] < value) {

low = mid + 1;

} else {

high = mid - 1;

}

}

return -1;

}

容易出错的 3 个地方

- 循环退出条件:注意是

low <= high,而不是low < high - mid 的取值:

- 上述代码中

mid = (low + high) / 2这种写法是有问题的,因为两者之和有可能会溢出 - 改进的方法一:

mid = low + (high - low) / 2 - 改进的方法二:

mid = low + (high - low) >> 1

- 上述代码中

- low 和 high 的更新:

- 正确为:

low = mid + 1,high = mid - 1 - 这里如果不 +1 或 -1,就可能会发生死循环

- 正确为:

二分查找的递归实现

// 二分查找的递归实现

public int bsearch(int[] a, int n, int val) {

return bsearchInternally(a, 0, n - 1, val);

}

private int bsearchInternally(int[] a, int low, int high, int value) {

if (low > high) {

return -1;

}

int mid = low + ((high - low) >> 1);

if (a[mid] == value) {

return mid;

} else if (a[mid] < value) {

return bsearchInternally(a, mid + 1, high, value);

} else {

return bsearchInternally(a, low, mid - 1, value);

}

}

二分查找应用场景的局限性

- 首先,二分查找依赖的是

顺序表结构,简单点说就是数组- 主要原因是二分查找算法需要按照下标

随机访问元素

- 主要原因是二分查找算法需要按照下标

- 其次,二分查找针对的是

有序数据- 如果我们针对的是一组

静态的数据,没有频繁地插入、删除,我们可以进行一次排序,多次二分查找。这样排序的成本可被均摊,二分查找的边际成本就会比较低。 - 但是,如果我们的数据集合有频繁的插入和删除操作,针对这种动态数据集合,无论哪种方法,维护有序的成本都是很高的。

- 二分查找只能用在插入、删除操作不频繁,一次排序多次查找的场景中。针对动态变化的数据集合,二分查找将不再适用。

- 如果我们针对的是一组

- 再次,数据量

太小不适合二分查找- 如果要处理的数据量很小,完全没有必要用二分查找,顺序遍历就足够了

- 最后,数据量太大也不适合二分查找

- 二分查找的底层需要依赖

数组这种数据结构,而数组为了支持随机访问的特性,要求内存空间连续,对内存的要求比较苛刻。

- 二分查找的底层需要依赖

大部分情况下,用二分查找可以解决的问题,用散列表、二叉树都可以解决。但是,缺点是他们都会需要比较多的额外的内存空间。二分查找底层依赖的是数组,除了数据本身之外,不需要额外存储其他信息,是最省内存空间的存储方式。

16 | 二分查找(下):如何快速定位IP对应的省份地址?

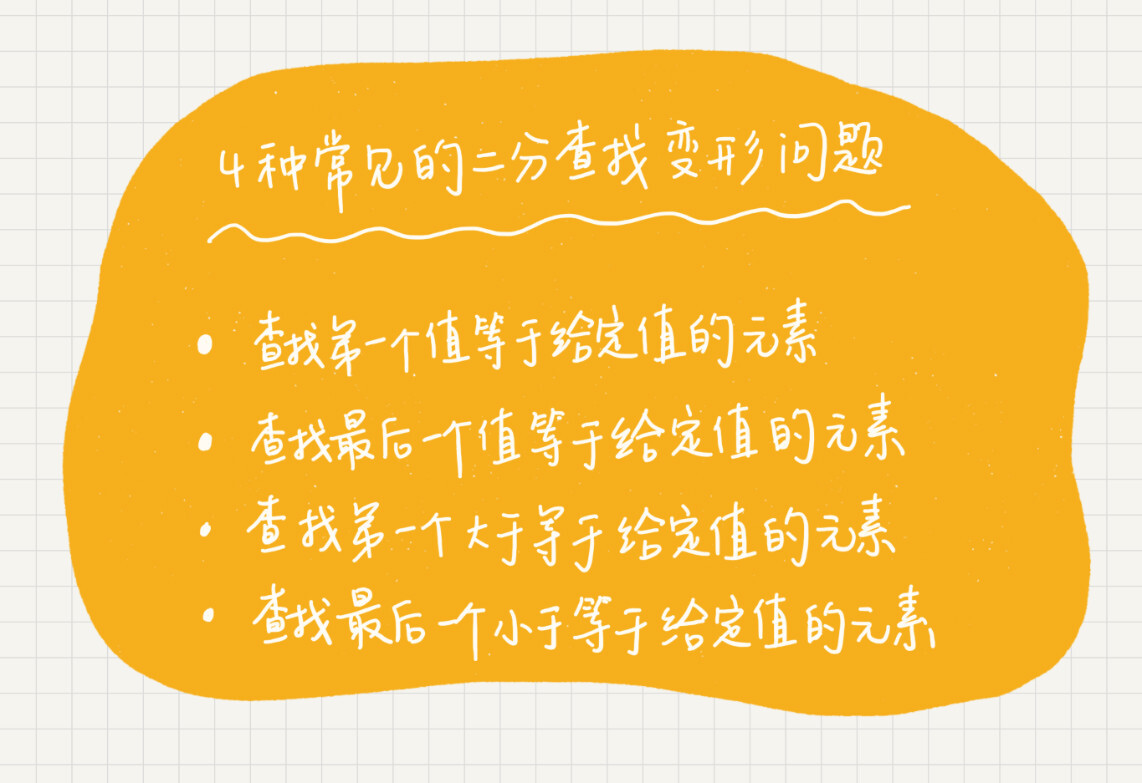

大部分情况下,用二分查找可以解决的问题,用散列表、二叉树都可以解决。但是二分查找更适合用在近似查找问题,比如今天讲的这几种变体问题,用其他数据结构,比如散列表、二叉树,就比较难实现了。

查找第一个值等于给定值的元素

public int bsearch(int[] a, int n, int value) {

int low = 0;

int high = n - 1;

while (low <= high) {

int mid = low + ((high - low) >> 1);

if (a[mid] > value) {

high = mid - 1;

} else if (a[mid] < value) {

low = mid + 1;

} else {

if (mid == 0 || a[mid - 1] != value) {

return mid;

} else {

high = mid - 1;

}

}

}

return -1;

}

当 a[mid]=value 的时候,我们需要确认一下这个 a[mid] 是不是第一个值等于给定值的元素:

- 如果 mid 等于 0,那这个元素已经是数组的第一个元素,那它肯定是我们要找的

- 如果 mid 不等于 0,但

a[mid]的前一个元素a[mid-1]不等于 value,那也说明a[mid]就是我们要找的第一个值等于给定值的元素 - 如果经过检查之后发现

a[mid]前面的一个元素a[mid-1]也等于 value,那说明此时的a[mid]肯定不是我们要查找的第一个值等于给定值的元素。那我们就更新high=mid-1,因为要找的元素肯定出现在[low, mid-1]之间。

查找最后一个值等于给定值的元素

public int bsearch(int[] a, int n, int value) {

int low = 0;

int high = n - 1;

while (low <= high) {

int mid = low + ((high - low) >> 1);

if (a[mid] > value) {

high = mid - 1;

} else if (a[mid] < value) {

low = mid + 1;

} else {

if (mid == n - 1 || a[mid + 1] != value) {

return mid;

} else {

low = mid + 1;

}

}

}

return -1;

}

查找第一个大于等于给定值的元素

public int bsearch(int[] a, int n, int value) {

int low = 0;

int high = n - 1;

while (low <= high) {

int mid = low + ((high - low) >> 1);

if (a[mid] >= value) {

if (mid == 0 || a[mid - 1] < value) {

return mid;

} else {

high = mid - 1;

}

} else {

low = mid + 1;

}

}

return -1;

}

查找最后一个小于等于给定值的元素

public int bsearch7(int[] a, int n, int value) {

int low = 0;

int high = n - 1;

while (low <= high) {

int mid = low + ((high - low) >> 1);

if (a[mid] > value) {

high = mid - 1;

} else {

if (mid == n - 1 || a[mid + 1] > value) {

return mid;

} else {

low = mid + 1;

}

}

}

return -1;

}

如何快速定位出一个 IP 地址的归属地

如果 IP 区间与归属地的对应关系不经常更新,我们可以先预处理这 12 万条数据,让其按照起始 IP 从小到大排序。

如何来排序呢?我们知道,IP 地址可以转化为 32 位的整型数。所以,我们可以将起始地址,按照对应的整型值的大小关系,从小到大进行排序。然后,这个问题就可以转化为我刚讲的第四种变形问题“在有序数组中,查找最后一个小于等于某个给定值的元素”了。

当我们要查询某个 IP 归属地时,我们可以先通过二分查找,找到最后一个起始 IP 小于等于这个 IP 的 IP 区间,然后,检查这个 IP 是否在这个 IP 区间内,如果在,我们就取出对应的归属地显示;如果不在,就返回未查找到。

17 | 跳表:为什么Redis一定要用跳表来实现有序集合?

因为二分查找底层依赖的是数组随机访问的特性,所以只能用数组来实现。如果数据存储在链表中,我们只需要对链表稍加改造,就可以支持类似二分的查找算法。我们把改造之后的数据结构叫做跳表(Skip list)。

跳表是一种各方面性能都比较优秀的动态数据结构,可以支持快速地插入、删除、查找操作,写起来也不复杂,甚至可以替代红黑树(Red-black tree)。

跳表的结构

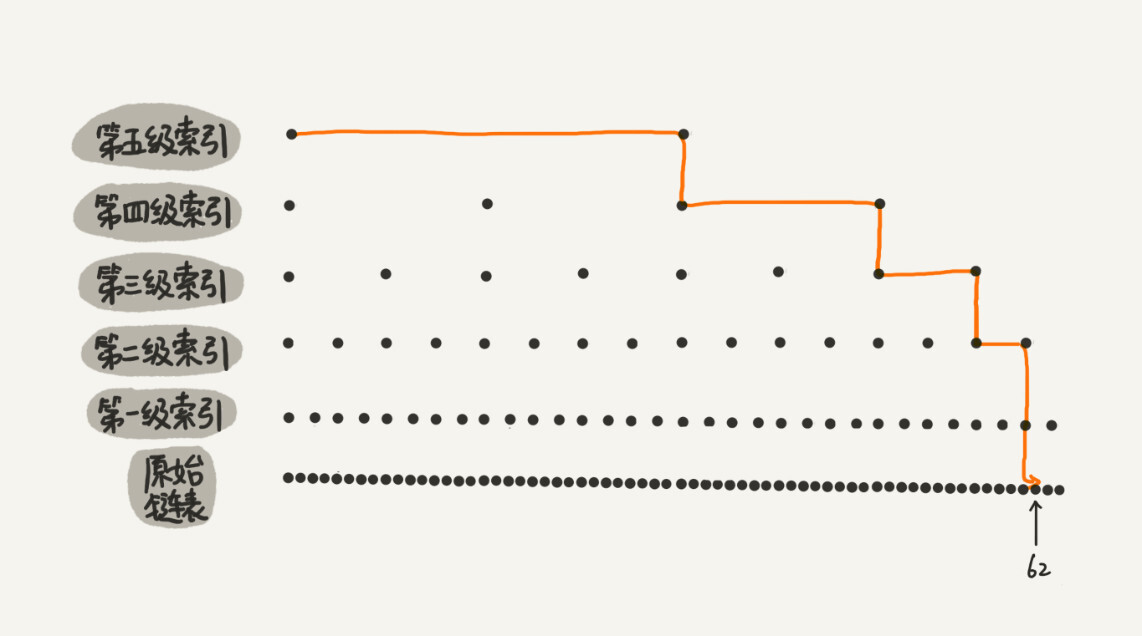

跳表就是链表加多级索引的结构

- 对链表每两个结点提取一个结点到上一级,抽出来的那一级叫做索引或索引层

- 在第一级索引的基础之上,每两个结点就抽出一个结点到第二级索引

从图中我们可以看出,原来没有索引的时候,查找 62 需要遍历 62 个结点,现在只需要遍历 11 个结点

跳表的时间复杂度

如果链表里有 n 个结点,会有多少级索引呢?

- 每两个结点会抽出一个结点作为上一级索引的结点,那第一级索引的结点个数大约就是

n/2,第二级索引的结点个数大约就是n/4,第三级索引的结点个数大约就是n/8,依次类推,也就是说,第 k 级索引的结点个数是第k-1级索引的结点个数的1/2,那第 k级索引结点的个数就是n/(2^k)。 - 假设索引有 h 级,最高级的索引有 2 个结点。通过上面的公式,我们可以得到

n/(2^h)=2,从而求得h=logn-1。如果包含原始链表这一层,整个跳表的高度就是logn。 - 我们在跳表中查询某个数据的时候,如果每一层都要遍历 m 个结点,那在跳表中查询一个数据的时间复杂度就是

O(m*logn)。 - 那这个 m 的值是多少呢?按照前面这种索引结构,我们每一级索引都最多只需要遍历 3 个结点,也就是说

m=3。

所以在跳表中查询任意数据的时间复杂度就是 O(logn)

跳表的空间复杂度

假设原始链表大小为 n,那第一级索引大约有 n/2 个结点,第二级索引大约有 n/4 个结点,以此类推,每上升一级就减少一半,直到剩下 2 个结点。如果我们把每层索引的结点数写出来,就是一个等比数列。这几级索引的结点总和就是 n/2+n/4+n/8…+8+4+2 = n-2

所以,跳表的空间复杂度是 O(n)

我们前面都是每两个结点抽一个结点到上级索引,如果我们每三个结点抽一个结点到上级索引,通过等比数列求和公式,总的索引结点大约就是 n/3+n/9+n/27+...+9+3+1 = n/2。尽管空间复杂度还是 O(n),但比上面的每两个结点抽一个结点的索引构建方法,要减少了一半的索引结点存储空间。

实际上,在软件开发中,我们不必太在意索引占用的额外空间。因为原始链表中存储的有可能是很大的对象,而索引结点只需要存储关键值和几个指针,并不需要存储对象,所以当对象比索引结点大很多时,那索引占用的额外空间就可以忽略了。

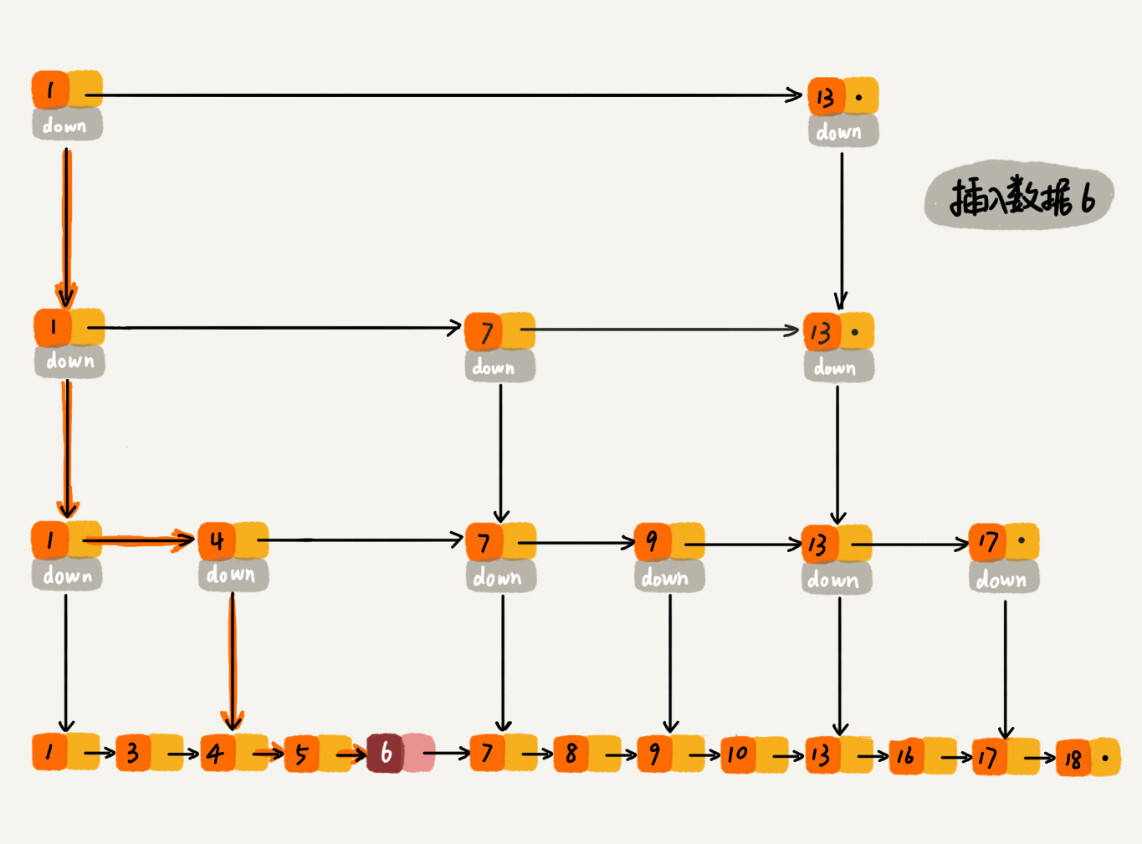

高效的动态插入和删除

跳表不仅支持O(logn)时间复杂度的查找操作,还支持O(logn)时间复杂度的动态的插入、删除操作。

在单链表中,一旦定位好要插入的位置,插入结点的时间复杂度就是 O(1)。但是,为了保证原始链表中数据的有序性,我们需要先找到要插入的位置,这个查找操作的时间复杂度就是前面讲过的O(logn)。

如果这个结点在索引中也有出现,我们除了要删除原始链表中的结点,还要删除索引中的。因为单链表中的删除操作需要拿到要删除结点的前驱结点,然后通过指针操作完成删除。所以在查找要删除的结点的时候,一定要获取前驱结点。当然,如果我们用的是双向链表,就不需要考虑这个问题了。

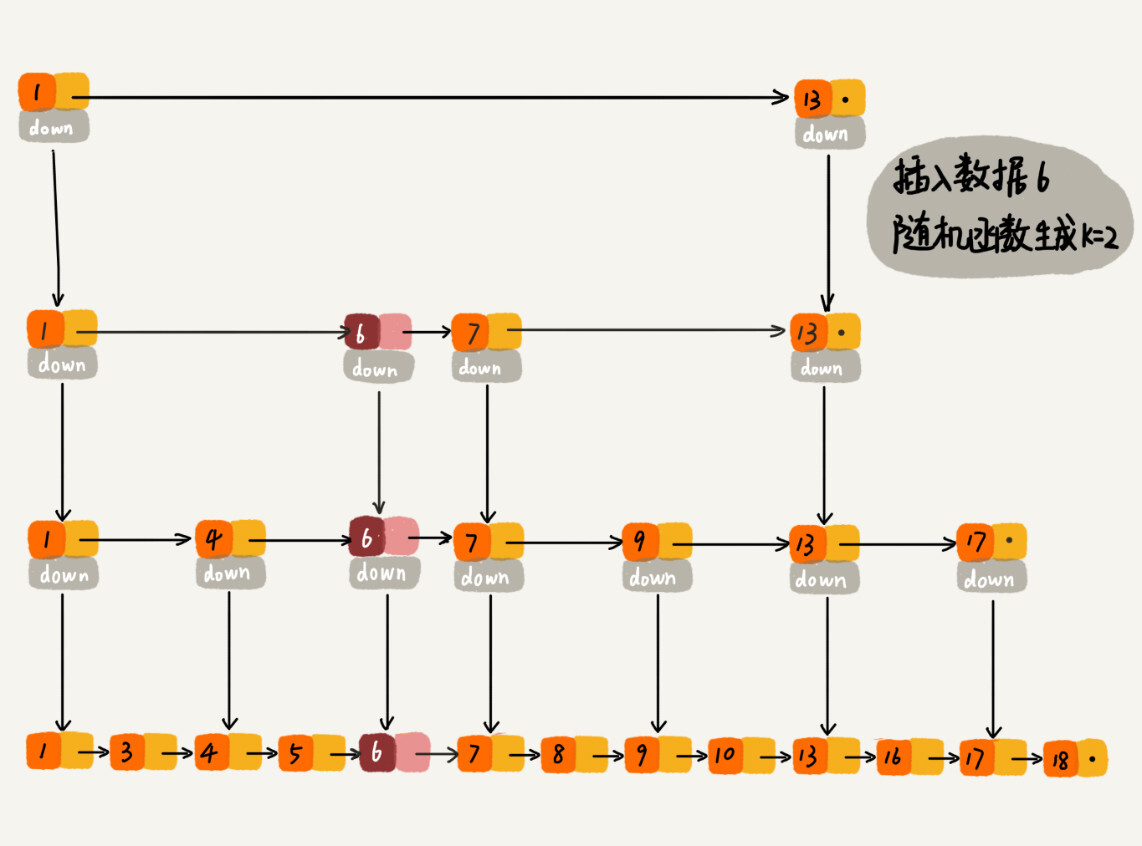

跳表索引动态更新

当我们不停地往跳表中插入数据时,如果我们不更新索引,就有可能出现某 2 个索引结点之间数据非常多的情况。极端情况下,跳表还会退化成单链表。

作为一种动态数据结构,我们需要某种手段来维护索引与原始链表大小之间的平衡,也就是说,如果链表中结点多了,索引结点就相应地增加一些,避免复杂度退化,以及查找、插入、删除操作性能下降。

红黑树、AVL 树这样平衡二叉树是通过左右旋的方式保持左右子树的大小平衡,而跳表是通过随机函数来维护平衡性。

当我们往跳表中插入数据的时候,我们可以选择同时将这个数据插入到部分索引层中。

如何选择加入哪些索引层呢?我们通过一个随机函数,来决定将这个结点插入到哪几级索引中,比如随机函数生成了值 K,那我们就将这个结点添加到第一级到第 K 级这 K 级索引中。

解答开篇

Redis 中的有序集合是通过跳表来实现的(严格点讲,其实还用到了散列表)。如果你去查看 Redis 的开发手册,就会发现,Redis 中的有序集合支持的核心操作主要有下面这几个:

- 插入一个数据

- 删除一个数据

- 查找一个数据

- 迭代输出有序序列

- 按照

区间查找数据

其中,插入、删除、查找以及迭代输出有序序列这几个操作,红黑树也可以完成,时间复杂度跟跳表是一样的。但是,按照区间来查找数据这个操作,红黑树的效率没有跳表高。

对于按照区间查找数据这个操作,跳表可以做到 O(logn) 的时间复杂度定位区间的起点,然后在原始链表中顺序往后遍历就可以了。

其他原因:

- 跳表代码相比红黑树更容易实现,可读性好,不容易出错

- 跳表更加灵活,它可以通过改变索引构建策略,有效平衡执行效率和内存消耗

缺点:跳表并没有一个现成的实现,在开发中,如果你想使用跳表,必须要自己实现。

2021-8-23

本文来自博客园,作者:白乾涛,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/baiqiantao/p/15175963.html

【推荐】国内首个AI IDE,深度理解中文开发场景,立即下载体验Trae

【推荐】编程新体验,更懂你的AI,立即体验豆包MarsCode编程助手

【推荐】抖音旗下AI助手豆包,你的智能百科全书,全免费不限次数

【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell:AI 加持,快人一步

· AI与.NET技术实操系列:基于图像分类模型对图像进行分类

· go语言实现终端里的倒计时

· 如何编写易于单元测试的代码

· 10年+ .NET Coder 心语,封装的思维:从隐藏、稳定开始理解其本质意义

· .NET Core 中如何实现缓存的预热?

· 分享一个免费、快速、无限量使用的满血 DeepSeek R1 模型,支持深度思考和联网搜索!

· 基于 Docker 搭建 FRP 内网穿透开源项目(很简单哒)

· ollama系列01:轻松3步本地部署deepseek,普通电脑可用

· 25岁的心里话

· 按钮权限的设计及实现